©Michelle/Bal

Lepas rintik berhenti, motor Scoopy saya melaju menuju salah satu objek kebanggaan Kota Yogyakarta; yang katanya dilewati garis imajiner sebagai dakwah penggusuran pedagang kaki lima sekitar Malioboro. Tentu saja, saya tidak sedang menuju Malioboro yang gegap gempita dan sering macet itu. Saya sedang menuju Tugu Yogyakarta, tempat mingguan pasang kaki berdiri dengan spanduk bertuliskan “Aksi Kamisan”, pada Kamis (18-01).

Dalam perjalanan itu, sekelebat pertanyaan muncul. Bagaimana jika Munir tidak memperjuangan hak asasi manusia (HAM)? Bagaimana jika Wiji Thukul tidak membuat puisi yang menggerakkan hati rakyat? Bagaimana jika Marsinah tidak berjuang untuk hak buruh? Bagaimana jika Udin tidak menulis berita? Bagaimana jika 23 aktivis yang diculik tidak pernah melawan rezim yang diktator? Dan, bagaimana jika kawan-kawan yang lain tak pernah berjuang? Mungkin, hari ini saya tidak bisa mengendarai Scoopy sembari mendengarkan Alexandra.

Beberapa pasang kaki berdiri dan memegang spanduk bertuliskan, “Tanah seharusnya dibagi-bagi untuk petani muda dan orang miskin. Bukan untuk segelintir orang saya”. ©Michelle/Bal

Hari itu, saya bertemu kawan lama, Ola (23 tahun). Terhitung, perjumpaan kami memang baru dua kali. Pertama, ketika Ola menjadi moderator diskusi bertajuk “Kenali & Perangi Kekerasan Seksual” di Fisipol UGM pada 2020 lalu. Kedua, ketika Ola sedang meliput perampasan tanah di Wadas.

“Sejak kapan ikut aksi kamisan?”

“Dari 2019 lalu, ketika masih mahasiswa baru,” jawabnya.

Tepatnya bulan September 2019, Ola pertama kali mengikuti Aksi Kamisan. Sebenarnya, ia tahu sejak di bangku Sekolah Menengah Atas. Namun, ia baru tahu bahwa aksi diam ini juga digelar di tempat kelahirannya. Berangkat dari status Instagram kawannya, Ola mengikuti Aksi Kamisan di Yogyakarta untuk pertama kalinya.

Massa Aksi Kamisan yang berdiri dengan memegang spanduk di bagian Tugu Golong Gilig . ©Michelle/Bal

Aksi Kamisan di Yogyakarta dimulai sejak tahun 2013. Eko Prasetyo, pendiri Social Movement Institute, memulai Aksi Kamisan di Yogyakarta. Bersama kawan-kawan mahasiswa lainnya, aksi ini dimulai dari segelintir orang. Saat itu, Eko juga sedang menulis buku Bergeraklah Mahasiswa!.

“Sekalian aja kita bikin di Yogyakarta sebagai estafet dari Aksi Kamisan di Jakarta,” ucap Ola ketika menceritakan perbincangannya dengan Eko.

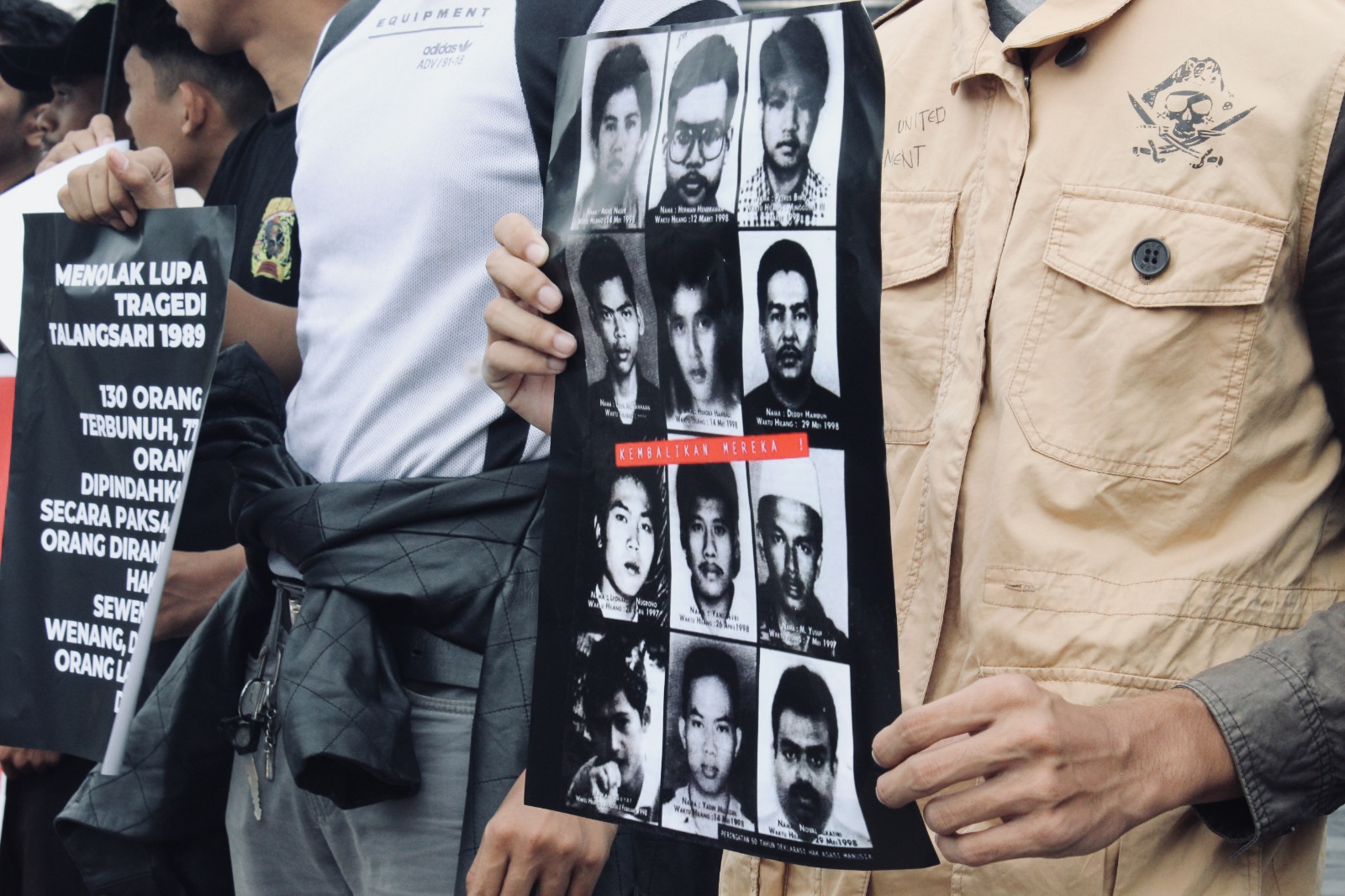

Spanduk bertuliskan korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998. ©Michelle/Bal

Aksi Kamisan hari ini membawa saya ke 17 tahun yang lalu, tepatnya 18 Januari 2007 di Jakarta, ketika aksi ini dimulai. Bukan tanpa sebab, bukan juga dagangan politik. Aksi ini dimulai untuk menuntut negara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari Tragedi 1965, Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13–15 Mei 1998, kasus Talangsari, kasus Tanjung Priok, dan pembunuhan aktivis Munir.

Dua tahun sebelumnya, pada 2005, sudah terbentuk Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK); embrio dari Aksi Kamisan. Di dalamnya ada Maria Katarina Sumarsih, ibu dari Wawan–yang tewas di tangan aparat dengan satu letusan senjata api pada Tragedi Semanggi 1. Ada juga Suciwati, aktivis buruh yang kehilangan mendiang suaminya, Munir. Dan, Mugiyanto, korban penculikan dan penghilangan aktivis 1998.

“Satu kata untuk Ibu Sumarsih dan Suciwati, sabar,” ingat Ola ketika menceritakan pengalamannya bertemu mereka. Mereka sudah bertahun-tahun berjuang. Tidak hanya ditolak negara, kata Ola, mereka juga sering di-bully di media sosial.

“Udah bu, ikhlasin aja,” ujar Ola menirukan ketikan salah satu akun anonim di media sosial.

“Anjing! Aku kesel banget lihatnya” sambungnya.

Sumarsih itu sudah bilang kalau dirinya telah ikhlas, kata Ola, tapi ia tidak mau ada korban lainnya. Mungkin, dalam bayangan saya, Sumarsih paham betul rasa sakit yang dirasakan Wawan kala itu. Kita selalu punya sebutan bagi anak yang kehilangan orang tuanya, tetapi kita tak punya sebutan bagi orang tua yang kehilangan anaknya.

Daftar pelanggaran HAM berat masa lalu. ©Michelle/Bal

Di tengah hujan yang kembali deras, Ola cerita mengenai kesulitan untuk rutin ikut Kamisan. Bukan karena ia tak ingin, melainkan karena hambatan ekonomi; harus bekerja sembari kuliah jadi biang masalahnya. Seakan kita memang didikte untuk kerja, kerja, kerja.

“Aku kadang ngeliatnya jangan-jangan memang pergerakan hanya untuk orang menengah atas gitu. Kita-kita yang di bawah ini, ya gimana gak bisa, udah kebentur sama kerja-kerja segala macem,” ucapnya.

Ola memang beberapa kali absen dalam Aksi Kamisan. Sejak semester dua, ia berkuliah sembari bekerja. Bisa dibilang, kerjanya selayaknya orang serabutan. Mulai dari magang, part-time, nge-joki, ikut proyek dengan dosen, semuanya ia usahakan.

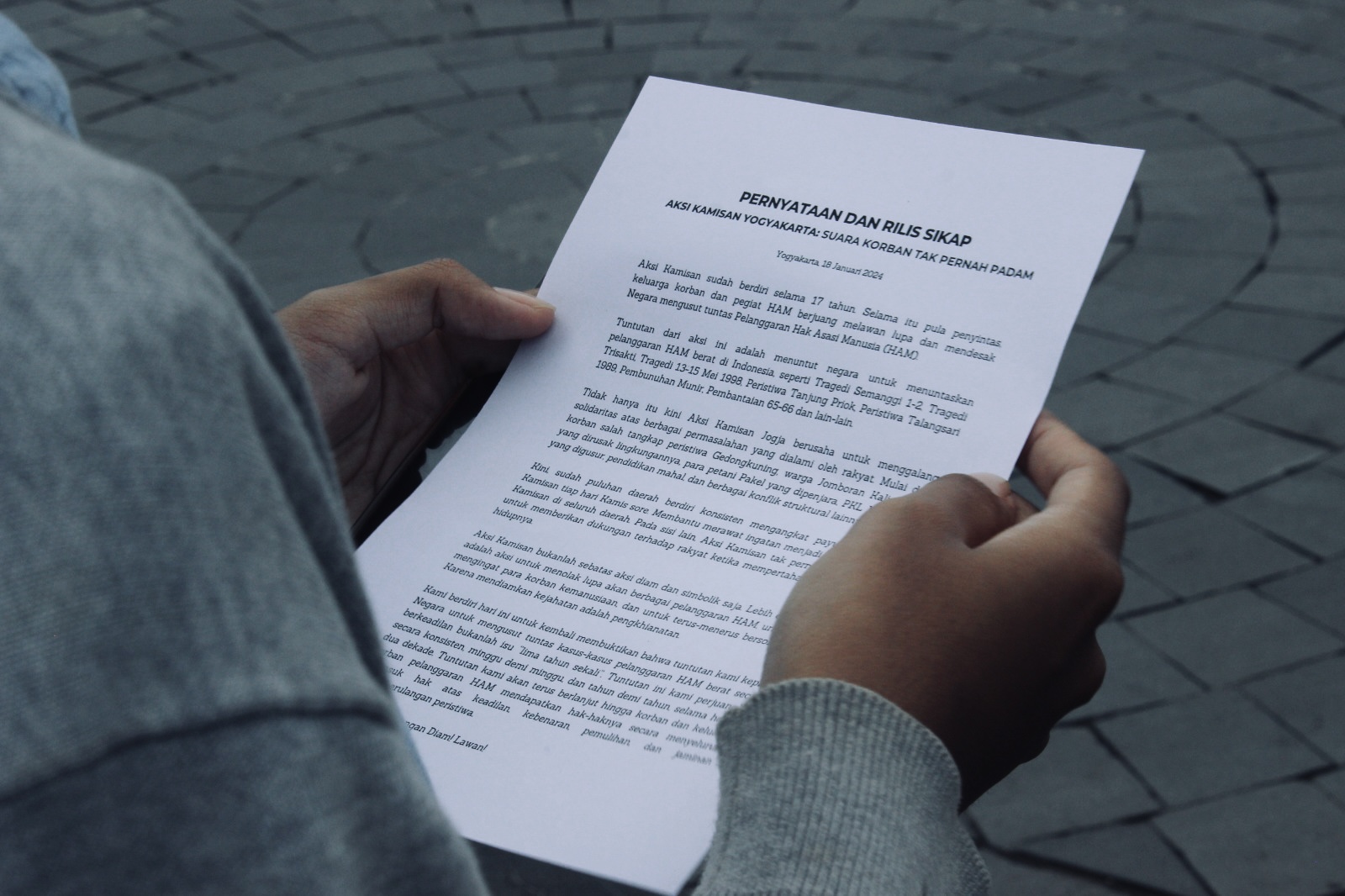

Seseorang yang memegang rilis sikap Aksi Kamisan Yogyakarta. ©Michelle/Bal

Ola pun mengembalikan ingatannya pada 2022, ketika dirinya kesulitan membayar cicilan laptop. “Laptopku rusak, padahal aku kerja selalu menggunakan laptop. Akhirnya aku ambil pinjaman online untuk beli laptop,” ucapnya. Bunga yang ia dapat pun, kata Ola, tidak sedikit.

“Tiap bulan aku harus bayar 877 ribu rupiah dalam setahun,” katanya. Sedangkan saat itu, upah magangnya dibayar secara rekap, beberapa bulan sekali. Sistem pengupahan yang seperti itu, menyulitkan Ola. Pasalnya, cicilan di platform pinjaman online harus dibayar tiap bulan. Ola pun tetap harus mengambil pekerjaan lain.

Ola juga pernah bekerja di sebuah butik di Yogyakarta. Upahnya, 500–700 ribu rupiah per bulan; tergantung dengan jam masuknya. Sayang, saat pandemi melanda, upahnya dipotong sepihak. Tiba-tiba menjadi 250 ribu rupiah, padahal ia harus membuat konten, menjadi admin, dan mengemasi barang pesanan. “Itu pengalaman pertamaku dizalimi di tempat kerja,” ucapnya.

“Aku protes dong,” kata Ola, tapi protesnya dijawab, “dek banyak loh dari pekerja kita yang gajinya di bawah kamu, tapi mereka bersyukur.”

Salah seorang assa aksi mengenakan kaos bertuliskan, “Bukan Tersangka KPK Yang Masih Bisa Berkeliaran”. ©Michelle/Bal

Massa aksi yang berdiri menghadap Tugu Yogyakarta dengan spanduk bertuliskan, “Ketika Elite Politik Makin Menggila, Satu Kata Untuk Mahasiswa: Lawan!”. ©Michelle/Bal

Melampaui segala keterbatasannya, Ola tetap berusaha menyediakan waktu untuk turut bersolidaritas dalam Aksi Kamisan. Ia bahkan tidak punya alasan untuk tidak ikut; selain harus bekerja. “Kalau ada orang yang punya privilege, tapi tidak ikut bersolidaritas. Sayang banget,” sambung Ola.

Saya penasaran, “Kenapa ada orang yang mau menyediakan waktu untuk tetap berdiri dan bersolidaritas di tengah guyuran hujan?”

Ola pun menjawab rasa penasaran saya. “Kita sekarang hidup nyaman loh, itu orang-orang yang bikin kita bisa hidup nyaman udah gak ada. Mereka ada yang dibunuh, diculik, dan sampai sekarang keluarganya meminta keadilan,” jawab Ola.

Massa aksi tetap berdiri di tengah guyuran hujan. ©Michelle/Bal

Ola adalah salah satu di antara banyak orang dengan berbagai latar belakang dan rintangan yang berbeda; yang sampai saat ini masih berdiri dan bersolidaritas. Di berbagai tempat, seruan mereka sama, “Tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu!”

“Aku cuma berharap, orang-orang tidak pernah lupa pelanggaran HAM yang terjadi. Tidak pernah lupa dengan apa yang dilakukan negara,” ucap Ola.

Sekarang, jika ada yang bertanya, apakah masih ada pelanggaran HAM hari ini? Saya akan teriak, masih! Kita bisa lihat di Kendeng, Wadas, Rempang, Timbulsloko, Urutsewu, hingga Papua. Dan tentu saja, masih banyak lagi.

Sama seperti pernyataan Ola, Aksi Kamisan saja tidak cukup untuk menuntaskan segala bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan negara. “Harus ada gerakan-gerakan lain dan aku harap ada gerakan lain yang muncul dari Aksi Kamisan ini,” katanya.

Payung hitam Aksi Kamisan bertuliskan, “Adili Pelanggar HAM! Tolak Segala Bentuk kekerasan!” ©Michelle/Bal

Spanduk dengan gambar Che Guevara. ©Michelle/Bal

Langit gelap, Aksi Kamisan mulai terhenti. Untuk hari ini saja, karena esok Aksi Kamisan akan hadir lagi. Memang benar, “Orang silih berganti, Aksi Kamisan tetap berdiri!”

Penulis: Michelle Gabriela

Penyunting: Vigo Joshua

Fotografer: Michelle Gabriela