©Hana/Bal

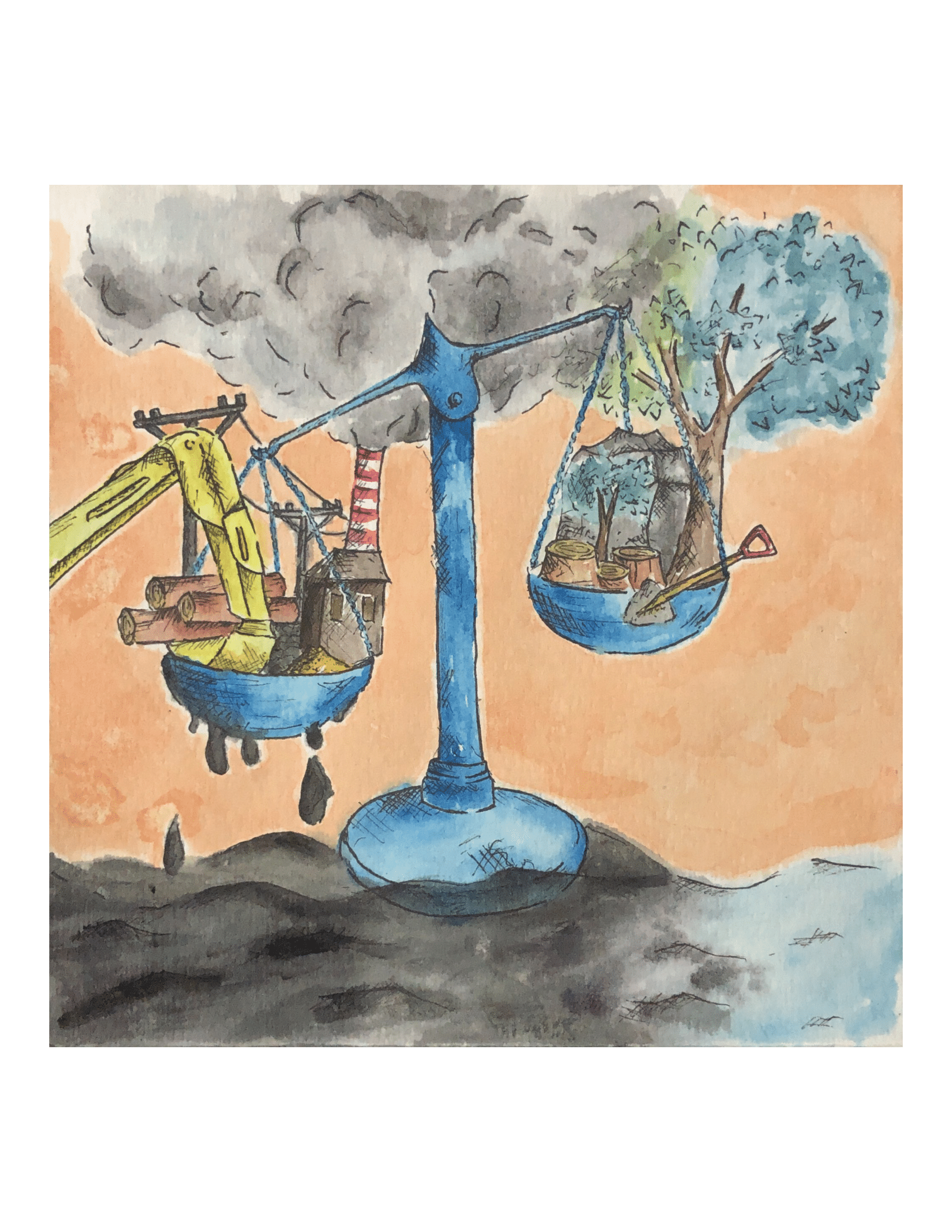

Pembangunan infrastruktur dan lingkungan dipandang sebagai dua hal yang kontradiktif. Keharmonisan keduanya tidaklah mustahil apabila keadilan lingkungan diterapkan. Namun, realitas hal tersebut belum termanifestasi.

Dalam tatanan neoliberalisme global, pembangunan dibingkai sebagai suatu keharusan. Bagi negara berkembang, pembangunan merupakan upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Pembangunan infrastruktur, akuisisi sumber daya, dan pola kebijakannya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi yang nantinya dapat memperbaiki posisi relatif mereka di panggung perpolitikan internasional. Dalam iklim ekonomi internasional, pembangunan yang berpangkal pada kerangka berpikir ilmuwan-ilmuwan barat seperti John Maynard Keynes dan Herbert Spencer ini sangat dominan, terlebih setelah peristiwa keajaiban ekonomi Jepang. Jepang berhasil menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia setelah kalah telak di Perang Dunia II.

Namun, upaya mengejar ketertinggalan ini seringkali mengabaikan aspek lingkungan. Bahkan, kelestarian lingkungan dilihat sebagai variabel yang bertentangan dengan itikad pembangunan. Pemahaman ini tercermin dalam indikator pertumbuhan ekonomi yang hanya melihat pertumbuhan dari sisi peningkatan produksi sebuah negara. Dengan demikian, negara hanya berpikir tentang cara meningkatkan jumlah produksi, sementara lingkungan hanya dilihat sebagai penyedia bahan produksi dan bukan sebagai komponen ekosistem yang patut dijaga.

Perkembangan Prinsip Keadilan Lingkungan

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia merupakan salah satu masalah yang mencerminkan ketidakserasian hubungan antara dampak pembangunan dan lingkungan. Pada 18 Januari lalu, Pemerintah dan DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN yang menjadi landasan hukum pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Menurut kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) (2019), IKN terletak di wilayah pendukung sumber air bagi lima wilayah sekaligus. Pembangunan ring satu IKN juga tepat berada pada ekosistem mangrove dan fishing ground Teluk Balikpapan. Selain kerusakan lingkungan, hal ini memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Penajam Paser Utara yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan tangkap ikan satu hari (Walhi, 2019).

Dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan juga dapat merambah ke permasalahan sosio-yuridis. Salah satu contohnya adalah kasus represif aparat di Desa Wadas. Menurut Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), dalam Sahbani (2022), Wadas direncanakan menjadi lokasi tambang penyedia batu andesit bagi proyek strategis nasional Bendungan Bener. Latar belakang profesi warga Wadas yang mayoritas bergantung pada hasil bumi menolak adanya lokasi tambang di desa mereka. Penolakan selama bertahun-tahun tersebut memuncak pada 8 Februari 2022 saat ditangkapnya puluhan warga Wadas oleh TNI dan Polri tanpa alasan yang jelas. Padahal, menurut ICEL, aksi protes warga Wadas merupakan wujud perjuangan hak ruang hidup yang baik dan sehat, seperti yang dijamin dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Maqoma, 2022).

Melihat kasus-kasus tersebut, akibat yang ditimbulkan dari pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan bukan hanya berdampak ke lingkungan itu sendiri, tetapi juga kembali kepada manusia. Mirisnya, mereka yang terdampak paling besar kerap bukanlah pelaku utama dari semua aksi merusak lingkungan ini, melainkan masyarakat miskin dan kaum-kaum yang termarginalkan. Menurut Rinne & Dinkins (2011), masyarakat miskin dan kelompok minoritas selalu menanggung beban yang tidak proporsional atas bahaya lingkungan. Keeva (1994) dalam Kibert (2001) menyebutkan bahwa dulunya perilaku yang diterima oleh kelompok minoritas ini disebut sebagai “rasisme lingkungan”. Namun, agar lebih inklusif dan mencakup hak konstitusional untuk hidup dalam lingkungan yang sehat bagi semua orang, istilah tersebut saat ini lebih dikenal dengan “keadilan lingkungan”.

Penggunaan istilah keadilan lingkungan mengemuka pada tahun 1982. Kala itu, masyarakat Warren County, North Carolina melakukan penolakan terhadap pembangunan tempat pembuangan sampah tanah terkontaminasi bahan kimia berbahaya Polychlorinated Biphenyl (PCB). Mereka menyinyalir bahwa latar belakang rasial dan ekonomi yang mayoritas Afrika-Amerika dan miskin menjadi alasan di balik pemilihan Warren County sebagai lokasi pembuangan. Peristiwa tersebut menyebabkan rangkaian peristiwa yang menelurkan perhatian nasional dan internasional terhadap keadilan lingkungan sekaligus memercik diskursus keilmuan mengenainya. Dalam diskursus tersebut, keadilan lingkungan dibagi menjadi dua bagian, yaitu keadilan lingkungan intragenerasi dan intergenerasi.

Keadilan lingkungan intragenerasi secara sederhana dapat diartikan sebagai keadilan lingkungan bagi mereka yang hidup di dalam satu generasi. Hal ini bermakna bahwa semua makhluk yang kini tengah hidup memiliki hak yang sama untuk menikmati manfaat lingkungan. Sementara itu, menurut Takdir Rahmadi (2015), keadilan intergenerasi memiliki arti bahwa pemanfaatan sumber daya alam oleh generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kebutuhan generasi masa datang. Lebih lanjut, perwujudan keadilan intergenerasi merupakan proses kontinu yang melibatkan masyarakat di seluruh dunia.

Seiring dengan perkembangan kesadaran manusia akan lingkungan, pembangunan infrastruktur saat ini dibingkai ke dalam terminologi pembangunan berkelanjutan. Prinsip keadilan lingkungan menjadi landasan utama dari konsep pembangunan ini. Dalam memudahkan implementasinya, Kuehn (2000) telah memetakan keadilan lingkungan menjadi empat aspek yang harus dipenuhi. Hal tersebut meliputi pemenuhan aspek keadilan distributif, aspek keadilan prosedural, aspek keadilan sosial, dan aspek keadilan korektif. Keempat aspek tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Aspek keadilan distributif menuntut adanya pemerataan manfaat dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat terdampak. Adanya pemerataan tidak lepas dari perjuangan hak masyarakat atas lingkungan yang dilandaskan dalam aspek keadilan lingkungan prosedural. Menurut Kuehn, hak masyarakat tersebut menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang diwadahi dalam aspek keadilan sosial. Sementara itu, aspek keadilan korektif menghendaki adanya tanggung jawab pemulihan kondisi akibat ketidakadilan lingkungan yang disebabkan oleh pencemar.

Realitas Implementasi Keadilan Lingkungan di Indonesia

Implementasi keadilan lingkungan menjadi signifikan melihat maraknya pembangunan infrastruktur yang apabila tidak dieksekusi dengan tepat, dampaknya berupa kerusakan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat menjadi kata kunci yang ingin dipersempit dari keadilan lingkungan sebab masyarakat adalah elemen dari lingkungan itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kuehn (2000) dan Wibisana (2017), salah satu aspek dari keadilan lingkungan yang memuat partisipasi masyarakat dikenal dengan istilah keadilan prosedural. Keadilan prosedural meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, akses atas informasi, dan keadilan bagi kelompok minoritas (Pedersen, 2010). Mengacu pada keadilan prosedural tersebut, maka perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk menilik kesesuaian antara realitas pembangunan di Indonesia dengan hak-hak yang seharusnya diterima masyarakat.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam contoh kasus pembangunan IKN, agenda pemindahan ibu kota sedari awal memang menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Pertentangan opini di tengah masyarakat terus berlanjut bahkan sampai diresmikannya UU IKN. Pemerintah sendiri mengklaim bahwa mereka telah melibatkan masyarakat sekitar dalam pengambilan keputusan proyek ibu kota baru. Kenyataannya, hanya 1-2 perwakilan komunitas masyarakat saja yang didengar aspirasinya. Padahal, menurut Erasmus Cahyadi, Deputi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (2022), sejumlah 16.800 masyarakat dari 21 komunitas masyarakat adat terancam akan kehilangan lahan dan sumber penghidupannya akibat proyek ini. Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Haris Retno Susmiyati, partisipasi masyarakat seharusnya bersifat substantif dan bukan hanya formalitas belaka. Stirling dalam Scoones & Wynne (2005) juga mengemukakan bahwa dalam perspektif normatif, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang tepat untuk dilakukan dengan sendirinya, tanpa perlu adanya pembenaran lebih lanjut.

Kedua, akses atas informasi. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui bahwa setiap orang memiliki hak atas akses informasi. Seperti yang disebutkan dalam pasal 68, para pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi terkait pengelolaan lingkungan hidup. Namun, tidak jarang izin lingkungan diterbitkan tanpa memberikan ruang partisipasi dan hak masyarakat atas informasi mengenai kajian AMDAL. Pelanggaran tersebut seperti yang terjadi pada pembangunan PT Semen Indonesia dan PLTU Batubara Kanci (Zulkarnain, 2020).

Ketiga, keadilan bagi kelompok minoritas. Kembali kepada contoh kasus pembangunan IKN, menurut WALHI (2019), target transaksi sekaligus negosiasi pemerintah sejak awal memang bukan kepada rakyat, melainkan korporasi dan pemilik lahan konsesi. Banyak dari pemilik lahan konsesi merupakan para pengusaha dan politisi nasional beserta jajaran keluarganya yang berpotensi mendapatkan keuntungan dari proyek ini. Sebagai contoh, bagi pemilik lahan konsesi tambang, keuntungan yang diperoleh seperti pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi terhadap lubang-lubang bekas tambang. Kondisi seperti ini yang dikhawatirkan oleh para penggalak keadilan lingkungan, seolah-olah memberikan izin perilaku tirani terhadap kelompok minoritas demi keuntungan kelompok tertentu–dalam hal ini kaum borjuis (Hsu dalam Pedersen, 2010). Hal ini tentu tidak selaras dengan salah satu tujuan pemindahan ibu kota yaitu untuk menurunkan kesenjangan ekonomi sekaligus harapan agar tidak terciptanya minoritas baru.

Berdasarkan realitas-realitas tersebut, penerapan keadilan prosedural dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia acap kali masih tidak dihiraukan. Meskipun demikian, secara normatif, Indonesia sudah berupaya menerapkan salah satu aspek keadilan lingkungan lain yaitu keadilan korektif yang memiliki keterkaitan dengan Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principles). Prinsip tersebut termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Aplikasi dari Prinsip Pencemar Membayar dapat dikenakan pada penghasil emisi karbon melalui carbon price. Berdasarkan teori ekonomi, terdapat dua opsi dalam menetapkan carbon price, yaitu melalui pajak karbon dan perdagangan karbon . Proses pembangunan infrastruktur tentunya tidak luput dari emisi karbon yang dilepaskan ke lingkungan. Baik pajak karbon maupun perdagangan karbon memastikan bahwa emisi karbon perlu dikenakan tarif dan tidak bisa dikeluarkan begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban (Cleetus, 2014). Indonesia berencana mengadopsi kedua skema ini. Pajak karbon akan mulai berlaku per 1 Juli 2022 dan perdagangan karbon baru memasuki tahap uji coba di sektor ketenagalistrikan. Dengan adanya instrumen ekonomi ini, diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dan menjadi titik balik menuju energi terbarukan.

Penutup

Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan selama kurang lebih satu dekade terakhir hendaknya tidak mengabaikan eksistensi lingkungan. Payung hukum mengenai keadilan lingkungan sejatinya sudah tersedia, hanya saja realisasinya masih dipertanyakan. Apakah benar egaliter bagi setiap lapisan masyarakat atau justru memihak kelompok dengan strata sosial tertentu?

Penegakan keadilan lingkungan dalam kontestasi pembangunan seharusnya menjadi prioritas utama. Meskipun upaya tersebut berpotensi mendapat resistensi dari pementing politis dan ekonomi, tetapi hubungan resiprokal manusia dan lingkungan ialah keniscayaan. Pencegahan kerusakan lingkungan dan keseimbangan porsi risiko kerusakan yang dipikul akibat pembangunan menjadi tanggung jawab bersama. Keadilan lingkungan bukan sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan berpangku tangan. Akan tetapi, perlu adanya realisasi dan partisipasi dari berbagai pihak demi menuntaskan ketimpangan.

Penulis : Rafi Akmal Raharjo, Nadya Valentina Putri, Aldi Haydar Mulia

Penyunting : Marshanda Farah Noviana

Illustrator : Hana Zusma Laila

Referensi

Abramovitz, Moses. 1986. “Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind.” The Journal of Economic History 46 (2): 385–406.

BBC Indonesia. 2022. “Ibu kota baru: Pemerintah klaim dapat dukungan warga lokal, petani adat sebut ‘yang diundang hanya elite’ dan ‘kami belum pernah diajak berunding’.” Diakses 15 Maret 2022, dari BBC Indonesia:

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60224001.

BBC Indonesia. 2022. “IKN Nusantara: ‘Anak-anak saya mau tinggal di mana’, suku asli yang merasa dilewatkan ketika Presiden Joko Widodo berkemah.” Diakses 19 Maret 2022, dari BBC Indonesia:

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60739196.

Beckley, Michael. 2018. “The Power of Nations: Measuring What Matters.” International Security 43 (2): 7–44.

Bullard, Robert D. 2001. “Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters.” Phylon 49 (3): 151–171.

Cleetus, Rachel. 2011. “Finding Common Ground in the Debate between Carbon Tax and Cap-and-Trade Policies.” Bulletin of the Atomic Scientists 67 (1): 19–27.

G.Wibisana, Andri. 2017. “Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan.” Mimbar Hukum 29 (2): 292–307.

Gual, Marselinus. 2022. “Konsesi milik adik Prabowo hingga Luhut dinilai berpotensi diuntungkan di IKN.” Diakses 18 Maret 2022, dari Alinea:

Guritno, Tatang. 2022. “YLBHI: Warga Wadas Sudah Menolak Pertambangan Sejak Tahun 2013.” Diakses 18 Maret 2022, dari Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2022/02/12/16585481/ylbhi-warga-wadas-sudah-menolak-pertambangan-sejak-tahun-2013?page=all.

Kandi, Rosmiyati Dewi. 2016. “Komnas HAM Temukan Amdal Semen Indonesia Tak Lengkap.” Diakses 17 Maret 2022, dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161013152935-20-165305/komnas-ham-temukan-amdal-semen-indonesia-tak-lengkap.

Keeva, Steven, dan Steve Keeva. 1994. “A Breath of Justice: Along with equal employment opportunity and voting, living free from pollution is emerging as a new civil right.” American Bar Association Journal 80 (2): 88–92.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2022. “Dukung Pemangkasan Emisi Karbon, KESDM Inisiasi Sistem Cap and Trade Carbon.” Diakses 1 April 2022, dari esdm.go.id: https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/dukung-pemangkasan-emisi-karbon-kesdm-inisiasi-sistem-cap-and-trade-carbon.

Kementerian Keuangan. 2022. “Terapkan Pajak Karbon 1 Juli 2022, Pemerintah Siapkan Aturan Teknis Pelaksanaan.” Diakses 1 April 2022, dari kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/terapkan-pajak-karbon-1-juli-2022-pemerintah-siapkan-aturan-teknis-pelaksanaan/.

Kibert, Nicole C. 2001. “Green justice: A holistic approach to environmental injustice.” Journal of Land Use & Environmental Law 17 (1): 169–182.

Klarin, Tomislav. 2018. “The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues”. Zagreb International Review of Economics & Business 21 (1): 67–94.

Kuehn, Robert. 2000. “A Taxonomy of Environmental Justice”, Environmental Law Reporter (30): 10682-10703

Lu, Aiguo. 2009. Environment and Development. Oxford: EOLS Publisher Company.

Maqoma, Robby Irfany. 2022. “Ekospiritualitas memicu sengitnya penolakan warga Wadas terhadap penambangan andesit.” Diakses 8 Maret 2022, dari The Conversation: https://theconversation.com/ekospiritualitas-memicu-sengitnya-penolakan-warga-wadas-terhadap-penambangan-andesit-177733.

Millner, Felicity. 2011. “Access to Environmental Justice.” Deakin Law Review 16 (1): 189–207.

Pedersen, Ole W. 2010. “Environmental Principles and Environmental Justice.” Environmental Law Review 12 (1): 26–49.

Pink, Bidara. 2022. “Kemenkeu: Pembangunan IKN Diharapkan Turunkan Kesenjangan Ekonomi.” Diakses 19 Maret 2022, dari Kontan: https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-pembangunan-ikn-diharapkan-turunkan-kesenjangan-ekonomi.

Primanda, Bayu. 2022. “Pembangunan IKN Diharapkan Tidak Menciptakan Minoritas Baru.” Diakses 18 Maret 2022, dari Sinpo: https://sinpo.id/detail/26414/pembangunan-ikn-diharapkan-tidak-menciptakan-minoritas-baru.

Rahmadi, Takdir. 2015. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ramadhan, Ardhito. 2019. “Survei Median: 45,3 Persen Responden Tak Setuju Ibu Kota Pindah.” Diakses 16 Maret 2022, dari Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2019/09/03/13401871/survei-median-453-persen-responden-tak-setuju-ibu-kota-pindah?page=all

Ramadhan, Fitra Moerat. 2022. “Duduk Perkara Penangkapan Warga Desa Wadas.” Diakses 7 Maret 2022, dari Tempo: https://grafis.tempo.co/read/2936/duduk-perkara-penangkapan-warga-desa-wadas.

Report of the 1987 World Commission on Environment and Development: Our Common Future.

Rinne, Julia C., dan Carol E. Dinkins. 2011. “Environmental Justice: Merging Environmental Law and Ethics.” Natural Resources & Environment 25 (3): 3–7.

Sahbani, Agus. 2022. “Konflik di Desa Wadas, ICEL: Momentum Presiden Evaluasi PSN Bermasalah.” Diakses 8 Maret 2022, dari Hukum Online: https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik-di-desa-wadas–icel–momentum-presiden-evaluasi-psn-bermasalah-lt62069be9d8181.

Saputra, Andi. 2022. “Sidang MK, Penggugat Ungkap Hasil Survei 61 Persen Tak Setuju Pindah IKN.” Diakses 17 Maret 2022, dari Detik: https://news.detik.com/berita/d-5985934/sidang-mk-penggugat-ungkap-hasil-survei-61-persen-tak-setuju-pindah-ikn.

Scoones, Ian, dan Brian Wynne. 2006. Science and Citizens, Globalization and the Challenge of Engagement. London: Zed Books.

Syarif, Laode M., Maskun, dan Birkah Latif. 2015. “Evolusi Kebijakan dan Prinsip-prinsip Lingkungan Global.” Dalam Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus. Jakarta: Kemitraan Partnership.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). 2019. Ibu Kota Negara Baru Untuk Siapa? Jakarta: Walhi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). 2017. “Warga Gugat Ijin Lingkungan PLTU Cirebon 2 Sidang dimulai hari ini di PTUN Bandung.” Diakses 18 Maret 2022, dari Walhi: https://www.walhi.or.id/warga-gugat-ijin-lingkungan-pltu-cirebon-2-sidang-dimulai-hari-ini-di-ptun-bandung.

Zulkarnain, Cut Sabina Anasya. 2020. “Pemenuhan Hak Akses Atas Informasi AMDAL di Indonesia: Penguatan Regulasi dan Optimalisasi Sistem Elektronik.” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 2 (1): 74–94.