© Arsip/BAL

Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Tanggal ini dipilih oleh Presiden Soeharto karena bertepatan dengan tanggal berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang lahir pada 9 Februari 1946. Namun, dalam sejarahnya, PWI sebagai organisasi tunggal profesi kewartawanan sempat acuh tak acuh ketika terjadi pemberedelan Tempo, Detik, dan Editor pada 1994. Sikap PWI ini menimbulkan ketidakpercayaan dan melahirkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai organisasi tandingan.

Bertepatan dengan tanggal tersebut, BALAIRUNG menerbitkan ulang artikel mengenai pemberedelan Detik, Editor, dan Tempo, yang pernah dimuat dalam rubrik Laporan Khusus di Majalah BALAIRUNG Edisi Nomor 20/Tahun VIII/1994 dengan judul asli “Yang Ketlingsut dari Pemberedelan”. Demi keterbacaan naskah, kami melakukan sejumlah penyuntingan meliputi diksi dan penyesuaian tata bahasa sebelum diunggah di laman ini. Berikut artikelnya.

Cerita tentang pemberedelan Tempo, Detik dan Editor pada 21 Juni 1994 lalu telah usai. Poster dan spanduk protes telah digulung. Yang belum terjawab adalah mengapa itu mesti terjadi? Tidak satu pun media resmi yang berani mengungkap latar belakang pemberedelan itu. Semua media, meminjam istilah Onghokham, telah turut diberedel karena hidup dalam ketakutan dan kehati-hatian.

Apalagi, alasan yang dituangkan dalam surat keputusan (SK) pemberedelan sama sekali tidak jelas, karena di sana hanya disebutkan alasan pelanggaran substantif bagi Tempo dan administratif bagi Detik dan Editor. Yang berkembang kemudian adalah rumor di sekitar pemberedelan itu.

Yang pasti, awalnya adalah pidato tanpa teks Presiden Soeharto pada peresmian pangkalan TNI Angkatan Laut di Teluk Ratai, Lampung pada tanggal 9 Juni 1994. Pada waktu itu, Presiden mengomentari pemberitaan pers mengenai pembelian 39 kapal perang bekas armada Jerman Timur, yang seharga US$ 12 juta dan akhirnya membengkak menjadi US$ 400 juta. Kapal bermasalah ini sempat menjadi sorotan pers. Betapa tidak? Anggaran yang diajukan B.J. Habibie selaku Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) saat itu seperti yang diberitakan Tempo sebesar US$ 1,1 miliar ini sempat ditolak sampai tiga kali oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Mar’ie Muhammad. Anggaran itu merupakan seperlima dari utang Consultative Group on Indonesia (CGI) yang sebesar US$ 4,9 miliar.

Perbedaan pendapat antara Habibie dan Mar’ie inilah yang dituduhkan terlalu dibesar-besarkan. Menurut Goenawan Mohamad, perbedaan pendapat itu wajar. “Kalau Menkeu tidak setuju bujet berlebih, itu tugasnya. Sedangkan, Menristek ingin berbelanja untuk peralatan dan perlengkapan lebih baik itu juga tugasnya,” paparnya. Tetapi, pers dituduh telah membuat informasi yang dapat menjurus pada timbulnya instabilitas. Tidak tanggung-tanggung, peringatan itu muncul dari orang nomor satu di negeri ini. Di Teluk Ratai ini Presiden Soeharto berucap, “Orang-orang yang setengah mengerti ini, kemudian mengeluarkan pendapat, telah memperkeruh situasi, mengadu domba, mengakibatkan suasana saling curiga, sehingga mengganggu stabilitas. Kalau tidak bisa diperingatkan, lanjut presiden, maka akan kita tindak.”

Empat hari berikutnya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pers dan Grafika (PPG) memanggil Dewan Pers untuk merapatkan peringatan keras dari Presiden. Dewan Pers pada waktu itu mempertahankan supaya tidak terjadi pembredelan, karena Menteri Penerangan (Menpen) Harmoko telah berjanji tidak akan ada lagi pemberedelan setelah Sinar Harapan dan Prioritas. Tetapi, pada akhirnya diambil kesimpulan hanya tabloid Detik yang akan diberedel. Selanjutnya, hasil rapat itu dilaporkan kepada Menpen untuk diteruskan kepada Presiden.

© Arsip/BAL

Pada kesempatan lain, konon Habibie menghadap Presiden di Jalan Cendana tanggal 17 Juni 1994 untuk mengungkapkan niatnya menggugat Tempo yang menurutnya telah merugikan proyek-proyek yang dipimpinnya seperti IPTN, PINDAD, dan PT PAL, serta nama baiknya. Tempo, melalui Kejaksaan Agung, akan digugat 100 miliar yang menurut perhitungan akan menyebabkan majalah yang beroplah 220.000 itu gulung tikar. Tetapi, menurut sebuah sumber, dari Kejaksaan Agung diperoleh keterangan bahwa secara birokratis, gugatan itu akan memakan waktu kurang lebih dua sampai tiga tahun. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Juni 1994, keluarlah perintah pemberedelan terhadap Tempo dari Presiden, yang kabarnya kasus itu baru akan dibicarakan dalam rapat koordinasi politik dan keamanan tanggal 30 Juni 1994.

Untuk lebih taktisnya, menurut sebuah sumber, perlu ada media pendamping. Pada tanggal 21 Juni 1994 dalam pertemuan antara Menpen dan Dirjen PPG disepakati bahwa media yang akan diberedel itu adalah Tempo, Detik dan Editor. Maka disiapkanlah alasan itu. Kelemahan administrasi Detik dan Editor dijadikan sebagai pembenar. Menurut SK Menpen, Detik sudah berubah dari visi dan misi awal sebagai tabloid detektif dan kriminal. Sedangkan, Editor mencantumkan pimpinan redaksi yang sudah lama nonaktif. Akhirnya, pada malam harinya, di tengah ingar-bingarnya masyarakat yang kecanduan sepak bola piala dunia, Soebrata, Dirjen PPG dengan wajah gelisah, membacakan berita yang menggemparkan itu.

Pemerintah tidak pernah merinci alasan pemberedelan itu, kecuali alasan administratif dan substantif. Alasan pelanggaran administratif ini adalah pertama kali dalam sejarah jurnalistik Indonesia, yang menurut Daniel Dhakidae, menunjukkan kesewenang-wenangan pemerintah. Bukankah seorang guru tidak harus membunuh muridnya yang tidak berseragam, tulis Daniel. Menanggapi tuduhan pelanggaran administratif bagi Detik, Eros Djarot menampik, karena dia telah mencoba menjelaskan tentang misi dan visi Detik, terakhir tanggal 23 April 1994. “Sudah kami jelaskan semua, bahwa detektif itu adalah investigation report, segala bentuk berita yang diburu dan diungkap dari peristiwa yang belum ada di permukaan, kriminal, peristiwa kriminal biasa, white collar, kasus keadilan dan hukum.” Hal tersebut diungkapkan oleh bos tabloid yang dalam beberapa bulan saja, mencapai tiras 400 ribu ini. Tetapi, pernyataan Eros itu tidak digubris oleh Departemen Penerangan.

Berbagai kalangan menduga bahwa alasan pemberedelan ini adalah alasan politis, seperti alasan stabilitas nasional yang sering diungkapkan pemerintah. Kalau kita tengok ke belakang, memang sejak 1990 suhu politik mulai menghangat. Hal ini berkaitan dengan kemunculan apa yang sering disebut-sebut sebagai arus bawah. Arus bawah merupakan reaksi dari masyarakat yang berakar dari ketidakpuasan terhadap berbagai kebijaksanaan pemerintah. Kasus ini bervariasi dari kasus penggusuran, Kedung Ombo, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Nipah, Timor Timur, upah buruh, sampai kasus mega kredit Bank Pembangunan Indonesia. Pers hanya merefleksikan realitas yang terjadi pada masyarakat.

Celakanya, ketika pers mengangkat realitas itu, muncul tuduhan bahwa pers memanas-manasi dan memperkeruh suasana. Padahal, wajar jika pers menggali informasi seluas-luasnya dengan melakukan depth reporting dan both side reporting untuk diinformasikan kepada khalayak. Hal terakhir ini yang dituduhkan sebagai adu domba yang menjurus kepada terganggunya stabilitas nasional.

Hal ini telah melampaui batas toleransi yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peringatan awal pun sudah diberikan oleh Menpen Harmoko yang juga ketua Golkar pada tanggal 2 Juni 1994. Pada saat itu, Harmoko memberi petunjuk dan pengarahan kepada para pemimpin redaksi di Jakarta. Pers dianggap memunculkan berita yang tidak proporsional, merusak sendi-sendi kebangsaan, dan menjadikan para oposan sebagai hero. Sedangkan permasalahan khusus yang dituduhkan adalah pers terlalu membesar-besarkan kemunculan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Konferensi Asia Pasifik tentang Timor-Timur (ACEPT) di Manila. Akhirnya, setelah kasus kapal bermasalah tersebut, maka turunlah SK Menpen tentang pemberedelan. Ironisnya, pers yang dituduh melanggar hukum itu langsung dieksekusi tanpa prosedur hukum. Hal tersebut merefleksikan bahwa Menpen telah bertindak sebagai polisi, jaksa, hakim, sekaligus algojo. Padahal, justru SK Menpen itu sendiri yang melanggar tertib hukum.

Dengan diberedelnya ketiga media tersebut, bukan hanya ribuan karyawan yang dirampas nafkahnya, tetapi yang lebih esensial adalah kemerdekaan berpendapat. Seolah-olah pers hanya mendapatkan kemerdekaan pinjaman yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali.

Gelombang Protes

© Arsip/BAL

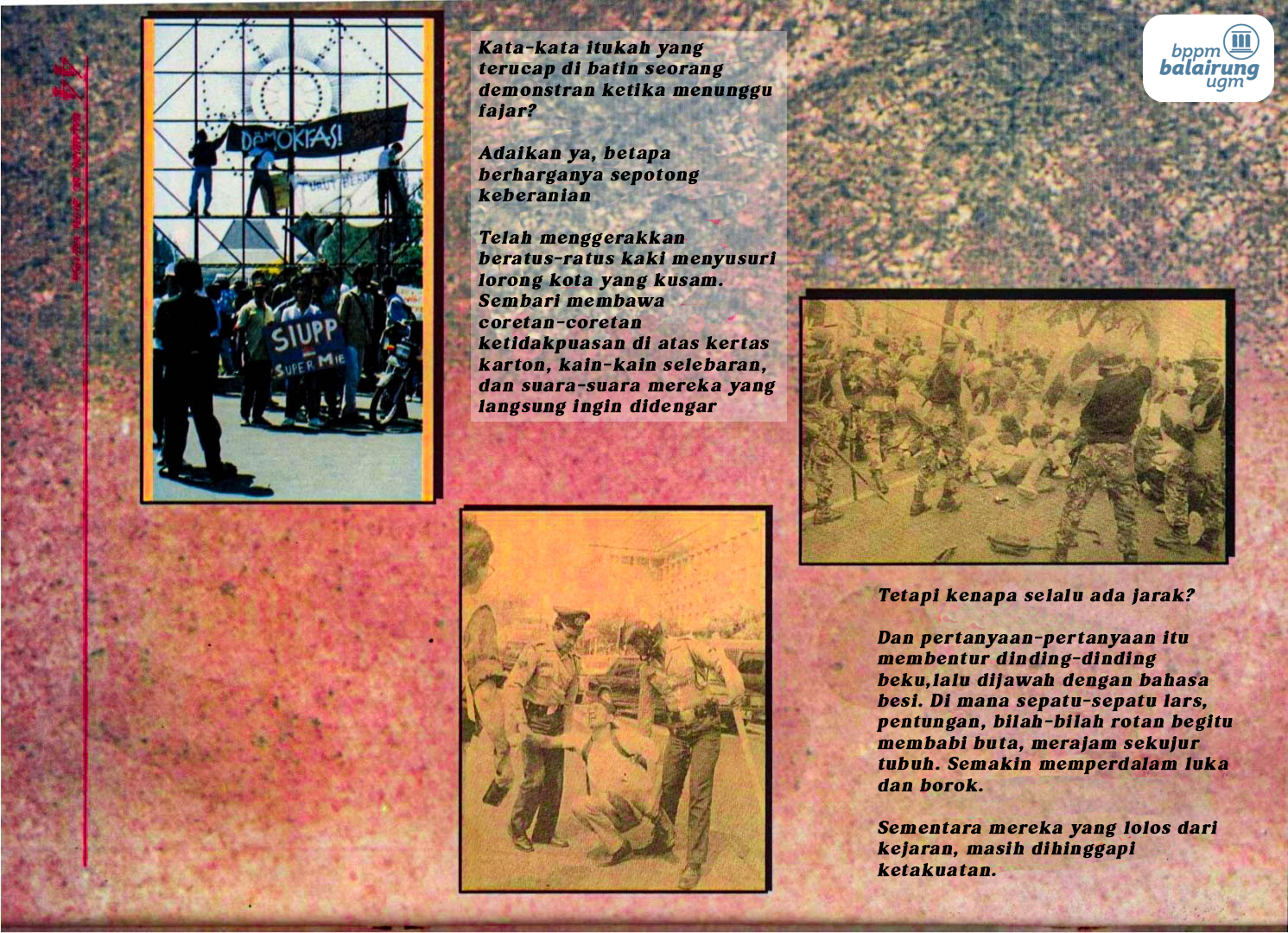

Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemberedelan pers diikuti dengan gelombang protes massa. Ratusan surat pernyataan sikap dari berbagai lembaga baik dari dalam maupun luar negeri dilayangkan ke Departemen Penerangan. Bersamaan dengan itu, aksi turun ke jalan secara bergelombang terjadi di hampir seluruh kota-kota di Indonesia. Di daerah Sumatera, aksi meletus di Bandar Lampung, Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Padang. Kemudian, di Sulawesi aksi terjadi di Ujung Pandang dan Manado. Aksi juga terjadi di Kalimantan yakni wilayah Samarinda, Nusa Tenggara/Bali di Lombok dan Kuta, dan di pulau Jawa menyebar dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Salatiga, Solo, Surabaya, Jombang, Malang, Surabaya, dan Jember. Aksi ini melibatkan berbagai kalangan seperti mahasiswa, wartawan, aktivis, LSM, dan buruh.

Satu hari kemudian, kekerasan aparat negara mulai dirasakan di Taman Monas. Represi aparat ini mencapai puncaknya pada tanggal 27 Juni 1994, yang kemudian dikenal dengan Jakarta Berdarah. Massa yang bergerak dari kompleks pertokoan Sarinah menuju kantor Departemen Penerangan. Setelah gagal bertemu dengan dirjen PPG, mereka diporak-porandakan oleh barisan Tentara Opsih. Puluhan orang terluka seperti Semsar Siahaan, seorang pelukis yang retak kakinya, tiga orang retak tangan, satu orang gegar otak, satu orang pingsan, dua orang yang lain bocor kepala. Sedangkan puluhan orang lainnya ditangkap dan diadili, termasuk penyair W.S. Rendra.

Hal yang lebih miris adalah ucapan seorang pejabat polisi ketika ditanya oleh wartawan, mau dibawa ke mana para demonstran ini. Kemudian, ia menjawab “Akan saya kirim mereka ke neraka.” Ternyata, mereka diadili atas tuduhan melanggar pasal menyelenggarakan keramaian tanpa izin. Hal yang menarik lagi adalah terdapat sekelompok pemuda, yang diduga dari Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mengadakan aksi tandingan mendukung tindakan pemberedelan.

Pada tanggal 24 Juni 1994, para seniman berkumpul di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat dan membuat Memorandum Indonesia yang memuat penolakan cara kekerasan dalam menangani para demonstran, serta mendesak pemerintah untuk melakukan koreksi secara terbuka kepada rakyat.

Sayangnya, tindakan kekerasan kembali terulang tatkala para aktivis berkumpul di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam rangka puasa keprihatinan. Mereka yang berasal dari berbagai kota ditangkap dan mendapatkan tuduhan yang sama.

Represi dari aparat tersebut tidaklah menyurutkan aksi solidaritas. Pada tanggal 5 Agustus 1994, ratusan wartawan dan aktivis kembali berunjuk rasa di kantor PWI Kebon Sirih. Mereka menuntut PWI sebagai organisasi tunggal profesi kewartawanan untuk ikut memperjuangkan nasib para wartawan. Sayangnya, tuntutan mereka tidak membuahkan hasil. Bahkan, ketika ratusan massa itu mengadakan longmars menuju Sarinah, mereka kembali dipukul oleh tentara. Ketidakpercayaan pada PWI ini menciptakan deklarasi Sirnagalih yang memaklumkan berdirinya Aliansi Jurnalistik Independen pada 7 Agustus 1994. Sebuah organisasi tandingan menyusul sepupu-sepupunya seperti Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang mencoba melawan korporatisme negara.

Gelombang protes berangsur-angsur surut seolah kehabisan energi. Tidak seperti kasus SDSB, aksi ini hanya berbasis pada sebagian kecil kelas menengah kota. Ke mana kelas menengah yang lain? Terdapat tuduhan bahwa kelas menengah kita tidaklah memiliki komitmen permanen pada demokrasi. Terbukti, di tengah-tengah gemuruhnya aksi, ada yang ribut-ribut terkait pembagian saham. Lalu, apakah aksi ini sia-sia? Mengapa aksi massa ini tidak memengaruhi kebijakan pemerintah, ataukah pemerintah telah memenangkan pertandingan ini?

Menurut Ariel Heryanto, permainan belum selesai. Kembalinya Detik, Tempo, dan Editor bukanlah parameter. Dari sini, dapat cukup digambarkan siapa elemen-elemen pendukung demokrasi dan siapa yang bersikap hipokrit.

Keuntungan apa yang ditangguk pemerintah dari pemberedelan ini? Agaknya, lebih banyak ruginya daripada untungnya. Di tengah-tengah upaya keterbukaan, di tengah-tengah merosotnya dukungan, tidak perlu mencari musuh baru, kan? [Sunarto]

Ditulis ulang dengan penyuntingan oleh Han Revanda Putra, Marshanda Farah Noviana, dan Naufal Ridhwan Aly.