©Nabillah/Bal

Peristiwa G-30-S masih saja jadi misteri. Sejarah kekerasan dipertahankan untuk melegitimasi kebohongan sekaligus mereproduksi kebohongan baru. Manipulasi memori mengusang dalam monumen-monumen peringatan, tetapi terus cemerlang sebagai dalih penguasa.

Suasana kelam menyelimuti langit pada fajar pertama bulan Oktober 1965 di Indonesia dan hari-hari setelahnya, khususnya bagi sejumlah besar orang yang dianggap memiliki tautan, baik langsung maupun tidak, dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Per 1 Oktober 1965, PKI dicap dalam segala pewartaan di bawah komando Angkatan Darat, sebagai dedengkot dari peristiwa akbar yang terjadi pada dini harinya: dibunuhnya tujuh perwira Angkatan Darat. Pembunuhan ketujuh perwira Angkatan Darat ini dianggap sebagai manifestasi dari kehendak PKI untuk melakukan kudeta terhadap rezim Sukarno (Roosa 2008).

Kisah pembunuhan tujuh perwira seharusnya selesai dengan restrukturisasi jabatan dan rekonsiliasi internal di dalam kepengurusan Angkatan Darat, tetapi hal ini tidaklah cukup bagi Soeharto. Ia merasa bahwa upaya kudeta yang bernama Gerakan 30 September (G-30-S) adalah sebuah “pengkhianatan” besar kepada Indonesia sehingga perlu adanya balasan setimpal (Anderson dan McVey 2009). Narasi-narasi berbau kejam dan mengerikan pun diberondongkan kepada PKI semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Angkatan Darat, yang saat itu sudah berada di bawah komando Soeharto setelah kematian Letnan Jenderal Ahmad Yani, seakan-akan memiliki pengetahuan pasti bahwa PKI telah mendalangi peristiwa pembunuhan ketujuh perwira Angkatan Darat tersebut. Sebagai balasan atas “pengkhianatan” ini, PKI diberangus sampai ke akar-akarnya. Sebuah upaya pemberangusan yang dilakukan bukan hanya terhadap PKI sebagai entitas politik, melainkan juga PKI sebagai kumpulan dari sejumlah besar manusia. Partai komunis terbesar ketiga di dunia ini pun akhirnya luluh lantak (Roosa 2020; Wieringa dan Katjasungkana 2019).

Tanpa telaah mendalam, praduga “khianat” ditubuhkan dan diawetkan dalam tindakan penyebaran pengetahuan yang kompleks dan terstruktur. Kekacauan yang diciptakan PKI dipandang seakan-akan peristiwa riil sekaligus pengetahuan umum (Roosa 2008). Memori kolektif masyarakat dibentuk melalui pembentukan situs memorial, seperti monumen dan museum, untuk senantiasa lekat di tiap zaman. Berbagai tindakan kejam atas PKI pun tampak sah-sah saja demi mengembalikan tatanan sosial. Di sini, Pancasila ditawarkan sebagai obat paling berkhasiat oleh Soeharto (Damm 2017).

Masuk akal bila kita melihat demonisasi atas PKI sebagai dalih bagi Soeharto untuk melakukan kudeta sembari merangkak meraih kursi kepresidenan. Narasi bahwa PKI adalah organisator G-30-S merupakan nutrisi bergizi bagi tumbuh dan kukuhnya rezim Soeharto; sebuah narasi buatan berupa turunan dari firasat yang hinggap dalam diri Soeharto kala mendengar suara Letnan Kolonel Oentoeng dalam siaran RRI (Radio Republik Indonesia) (Roosa 2008). Melalui praktik tersebut, Soeharto berhasil melemahkan posisi Sukarno sebagai satu-satunya presiden Indonesia saat itu dan menyingkirkannya melalui misteri baru: Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) sebagai langkah kuasi legal. Kegemilangan Soeharto dalam menampakkan dirinya sebagai pahlawan pemulih kekacauan dan pemersatu bangsa menjadi pilar legitimasi bagi berdirinya rezim baru (Melvin 2018; Wieringa dan Katjasungkana 2019).

Kekerasan itu Sudah Merasuki Jiwa

Penghancurleburan PKI beserta paham komunisme tidaklah cukup bagi Soeharto dalam memperoleh kekuasaan. Kekerasan terhadap PKI terus berlanjut hingga ke cara-cara yang tak kasat mata. Kekerasan ini sama kejamnya dengan pembantaian yang berlangsung sebelumnya yakni dengan menjalankan kekerasan budaya. Johan Galtung (1990) menganggap bahwa kekerasan tak melulu perkara fisik, melainkan juga dapat berjalan secara sublim dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan yang sublim tersebut dijalankan oleh negara dengan memanfaatkan aspek-aspek kebudayaan, seperti ideologi, agama, bahasa, dan seni untuk mempropagandakan dan melegitimasi kekerasan sekaligus membentuk kekerasan baru secara psikis.

Setali tiga uang, penumpasan komunisme dari sejarah Indonesia sejalan dengan kerangka antropologi genosida yang dikemukakan oleh seorang antropolog Alexander Hinton. Hinton (2002) melihat penjalanan genosida tak dapat dipisahkan dari kekerasan psikologis melalui serangkaian upaya rekayasa sosial dan peliyanan (othering) yang terjadi setelahnya terhadap para korban. Siasat peliyanan digulirkan oleh penguasa untuk menstigmatisasikan adanya kelompok sosial yang berbeda dan dengan sebatas itu maka lekas dicap membahayakan keteraturan sosial masyarakat. Peliyanan terhadap sebuah kelompok sosial tertentu akan membangun narasi bahwa perbedaan paham dapat dijadikan pembenaran atas kekerasan yang berlangsung.

Soeharto melakukan produksi simbolik sebagai taktik kekerasan psikologis. Penyemaian nilai-nilai ideologis sebangun dengan pembentukan modal simbolik yang pada gilirannya terakumulasi menjadi kekuatan politis yang kian menubuh. Pembenaran atas sistem negara yang melanggengkan kekerasan ini pada gilirannya akan mengaburkan definisi kekerasan sebagai suatu yang lumrah lagi alamiah serta turut meninabobokan warga negara di bawah tatanan simbolik yang menindas (Herlambang 2013).

Rezim Soeharto memanfaatkan penjalanan kekerasan budaya untuk melegitimasi genosida PKI lantaran mereka dianggap sebagai dalang di balik kudeta G-30-S. Bumbu-bumbu kebohongan terus disebarkan dengan memandang secara sempit PKI sebagai partainya orang-orang ateis sekaligus amoral. Sejurus dengan itu, produksi simbol-simbol kenegaraan diperkuat untuk mengamankan titah kepemimpinan Soeharto. Ideologi Pancasila menjadi simbol kunci kebudayaan yang lazim dimanfaatkan oleh rezim Soeharto sebagai kerangka kerja politik bahkan standar moral warga negara Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengontrol kekuasaan sekaligus mengecam paham atau golongan yang dianggap berseberangan, khususnya paham komunisme dan separatisme (Herlambang 2013; Bourchier 2015).

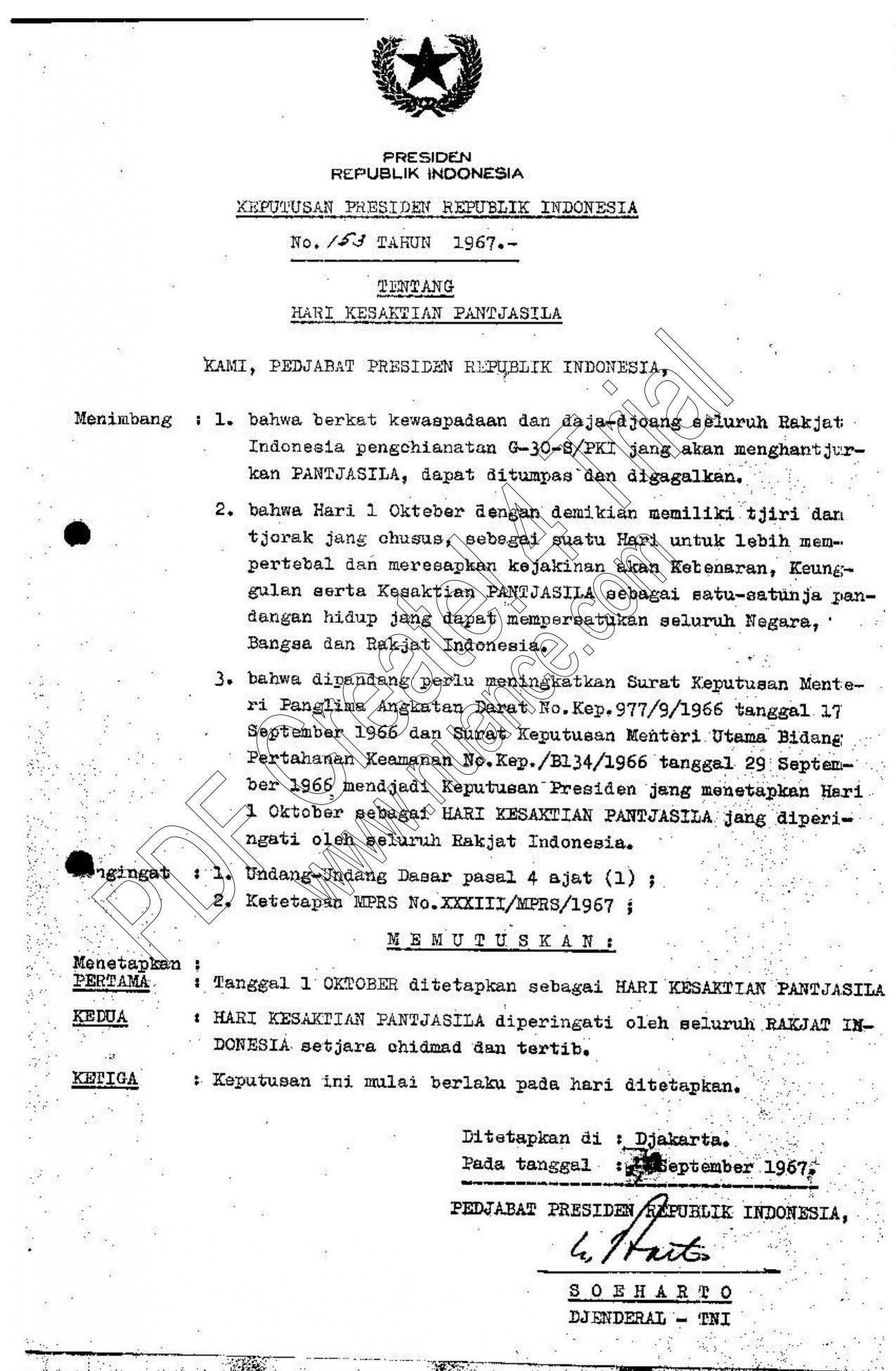

Pengatasnamaan Pancasila sebagai legitimasi kekerasan budaya ditelurkan dalam ragam bentuknya, di antaranya adalah museum, monumen, hari peringatan, kesenian, kesusasteraan, dan film (Herlambang 2013). Turunan-turunan ini memiliki peranan signifikannya masing-masing. Sebagai misal, pada 1966, dilangsungkan peringatan Hari Kesaktian bertempat di Lubang Buaya–tempat dibuangnya ketujuh jenderal. Setahun berselang, hari peringatan ini ditetapkan sebagai hari nasional melalui Keppres No. 153 Tahun 1967 dengan menekankan peran “Pancasila sebagai satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan seluruh bangsa, negara, dan rakyat Indonesia”.

Sepanjang kepemimpinan Soeharto, upacara Hari Kesaktian Pancasila terus dirayakan selayaknya sebuah ritual memperkokoh kekuasaan, sedang Lubang Buaya dianggap sebagai situs sucinya. Soeharto tak pernah mangkir memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila sembari memberi pidato yang berisikan peringatan terhadap bahaya laten komunisme sekaligus mewanti-wanti bahwa peristiwa G-30-S dapat terjadi kapan saja (McGregor 2002). Seturut dengan itu, upacara peringatan ini juga menjadi ranah simbolik para aparatur negara untuk mengikrarkan janji setia terhadap Pancasila sebagai ikrar setia pada pemerintah (Roosa 2008).

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 153 Tahun 1967 diambil dari Database Peraturan JDIH BPK

Demi mempertahankan kesucian tempat ini, Soeharto lekas membangunkan museum yang dinamainya Monumen Pancasila Sakti. Simbolisasi pembangunan ini ditujukan untuk memberikan pembayangan atas Pancasila sebagai perjanjian yang telah dilanggar dengan keji atas upaya kudeta G-30-S. (Roosa 2008). Dalam konteks ini, museum dihadirkan sebagai salah satu pengejawantahan kekerasan budaya pasca-1965. Peranannya niscaya politis sebagai institusi pelestarian sejarah dengan membangun kerangka ingatan dan mengabadikannya dalam bentuk simbolisasi ruang publik. Kenangan-kenangan yang tercecer ditata sedemikian rupa untuk membentuk diorama yang segaris dengan narasi status quo. Pada akhirnya, rantaian peristiwa sejarah ini ditampilkan sebagai hasil dari suntikkan pengaruh ideologis negara (Gray 2017). Peranan museum dalam indoktrinasi sejarah searah dengan propaganda penulisan sejarah satu corong oleh Soeharto. Hal ini dimanifestasikan dalam buku-buku dan kurikulum pengajaran sekaligus penyensoran terhadap segala bentuk penyebaran informasi yang berbeda haluan dengan kehendak Rezim Soeharto (Schreiner 2005).

Situs Pameran Rekaan

Situs memorial, seperti monumen dan museum, menjadi mainan lain yang digemari oleh Soeharto untuk membentuk citra kepahlawanannya dengan mempertahankan Pancasila sekaligus menumpas komunisme pula PKI. Beberapa situs memorial memang sengaja dibangun dan dimodifikasi demi kepentingan Soeharto dalam mempertahankan ingatan dan melahirkan kesadaran tentang kegemilangannya. Narasi-narasi yang ditunjukkan, dengan gamblang, memaparkan pola serupa: berbagai kekacauan diciptakan oleh PKI yang lantas, dengan hadirnya tentara, situasi kacau tersebut dapat kembali menjadi tatanan (Damm 2017). Salah satu situs memorial yang layak disorot adalah kompleks Monumen Pancasila Sakti yang bertempat di kampung Lubang Buaya, tempat terjadinya pembuangan mayat tujuh perwira Angkatan Darat pada fajar pertama bulan Oktober 1965 sekaligus lokus sentral peristiwa G-30-S (Roosa 2008).

Kompleks Monumen Pancasila Sakti didirikan pada 1967 dan memiliki empat wilayah utama, yaitu (1) Ring Satu yang berisi Monumen Pancasila Sakti, Sumur Maut, Rumah Penyiksaan, dan Dapur Umum; (2) Museum Pengkhianatan PKI (Komunis); (3) Paseban; dan (4) Ruang Relik. Secara eksplisit, narasi yang terdapat di kompleks Monumen Pancasila Sakti dapat dibagi menjadi dua bagian: (1) relief yang terdapat pada bagian dasar Monumen Pancasila Sakti dan (2) koleksi diorama serta benda-benda bersejarah (Damm 2017). Rentetan upaya peredaman pemberontakan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelum G-30-S oleh tentara digambarkan begitu jelas dalam ukiran-ukiran di permukaan perunggu yang berderet melingkar di bawah kaki patung Garuda beserta ketujuh perwira terbunuh tersebut (Roosa 2008). Narasi serupa juga ditampakkan melalui diorama-diorama dalam museum hingga penambahan cat merah layaknya bercak darah pada Sumur Maut yang sengaja dibuat untuk menggambarkan kengerian peristiwa G-30-S (Sushartami dan Ristiawan 2018).

Kompleks monumen yang dikelola oleh Pusjarah TNI (Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia) tersebut merupakan situs yang merepresentasikan narasi rezim Soeharto dalam menggambarkan sejarah kemenangan Pancasila atas ideologi pembelot (Damm 2017). Sebagaimana disampaikan oleh seorang pemandu wisata dalam suatu kesempatan tur yang bebarengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sushartami dan Ristiawan (2018), pendirian kompleks monumen tersebut ditujukan untuk memperingati dan mengakui gugurnya ketujuh perwira Angkatan Darat sebagai pahlawan revolusi sekaligus mengingatkan adanya bahaya laten komunisme kepada generasi muda. Di situs ini, Soeharto menggunakan strategi perang urat saraf berupa penampilan citra kekejaman dan erotisme yang ditujukan kepada orang-orang PKI sebagai fakta yang tak terbantahkan. Dengan ini, pengunjung ditodong untuk memercayai mahaberdosanya PKI (Roosa 2008; Wieringa dan Katjasungkana 2019).

Langkah politik Soeharto untuk mengawetkan ingatan kolektif mengenai kejahatan PKI juga dilakukan di titik yang berbeda. Museum Monumen Nasional adalah destinasi penting selanjutnya yang dimanfaatkan untuk memayungi kehendak Soeharto. Langkah awal yang dijalankan Soeharto dalam mengais legitimasi kekuasaan, dengan tetap menempatkan PKI sebagai musuh utama, adalah merombak jajaran komite museum Monumen Nasional—yang disusun oleh Sukarno sebelumnya sebagai formulator museum—pada 1969. Perombakan tersebut bukan tanpa drama politik. Beberapa nama komite museum yang ditunjuk oleh Sukarno ditunjuk kembali oleh Soeharto, sementara beberapa yang lain menjadi sasaran manifestasi strategi politiknya. Misalnya saja Priyono—yang merupakan seorang sosialis yang juga loyalis Sukarno—dan Soemardjo—yang dicap sebagai pro-PKI dan seorang ateis. Keduanya menjadi sasaran perombakan dan protes mahasiswa karena dianggap mendukung ideologi yang “khianat”. Dengan itu, Museum Monumen Nasional pun beralih haluan menjadi mainan baru Soeharto. Berbagai diorama yang ada pada era komite sebelumnya, mengalami tambal-sulam dan penggantian sudut pandang. Diorama-diorama yang menunjukkan sifat anti-imperialis ala PKI ditinggalkan dan digantikan dengan diorama-diorama dengan narasi berlawanan, seperti Hari Kesaktian Pancasila pula Supersemar dilahirkan (McGregor 2003).

Tampak jelas bahwa situs memorial dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Soeharto demi meraih efektivitasnya sebagai mainan politiknya. Perhitungan alur yang wajib diikuti oleh pengunjung adalah salah satu contohnya (McGregor 2003). Sebagai pemisalan, Kompleks Monumen Pancasila Sakti mampu menunjukkan bahwa PKI—juga komunismenya—sudah menjadi duri dalam daging sejak puluhan tahun sebelumnya dan bahwa rezim Soeharto—juga Pancasilanya—selalu menjadi juru selamat dari kekacauan (Damm 2017). Penggunaan diorama sebagai peraga juga berperan penting untuk menghidupkan kembali peristiwa lampau sesuai dengan interpretasi Soeharto (McGregor 2003).

Permainan narasi dalam situs memorial yang digubah oleh Soeharto memiliki status niscaya pula krusial. Sebagai titik awal, Indonesia berhasil dilukiskan olehnya sebagai negara yang baru saja mentas dari peristiwa muram. Simbolisasi lantas memegang peran penting untuk membentuk identitas dan arah gerak negara yang sedang masygul ini. Kondisi tersebut dimanfaatkan betul untuk menunjukkan penderitaan, korban, dan musuh bersama melalui gambaran gamblang dalam bentuk monumen, patung, dan diorama. Narasi kekejian PKI dipoles sedemikian rupa untuk tampak indah untuk mampu menghadirkan pengalaman langsung yang menyeramkan. Aspek inilah yang penting bagi situs memorial yang dibangun oleh Soeharto: demi meningkatkan dampak emosional kepada para pengunjung (Lischer 2019).

Syahdan, museum tak semata tampil sebagai markah sejarah yang pasif, melainkan ruang politis yang bergerak aktif dalam mempertahankan masa lalu dalam ingatan masyarakat. Dimensi masa lalu yang ditampilkan oleh museum meliputi tampilan-tampilan simbolik untuk memperingati sebuah peristiwa dari masa lampau (Williams 2007). Ia tak bebas nilai bagaikan pendakuan sains; ia bermuatan politis seperti halnya propaganda. Soeharto jelas melihatnya sebagai barang penting. Sebagaimana sebuah dayung bagi sampan rezim yang dilayarkannya.

Penulis: Fransicus Xaferius Christnaldi Ramadani dan Nafiis Anshaari

Penyunting: Vigo Joshua

Ilustrator: Nabillah Faisal

Daftar Pustaka

Anderson, Benedict, and Ruth T. McVey. 2009. A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia. N.p.: Equinox Publishing.

Bourchier, David. 2015. Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State. N.p.: Routledge.

Damm, Muhammad. 2017. “Lubang Buaya, Kuburan Para Pahlawan: Abjeksi dalam Historiografi Peristiwa 1 Oktober 1965.” Antropologi Indonesia 38 (2): 105-124. DOI:10.7454/ai.v38i2.8774.

Galtung, Johan. 1990. “Cultural Violence.” Journal of Peace Research Vo. 27 (No.3). https://doi.org/10.1177/0022343390027003005.

Gray, Clive. 2017. The Politics of Museums. N.p.: Palgrave Macmillan UK.

Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan budaya pasca 1965: bagaimana Orde Baru melegitimasi anti-komunisme melalui sastra dan film. N.p.: Marjin Kiri.

Hinton, Alexander L. 2002. “The Dark Side of Modernity: Toward an Anthropology of Genocide.” In Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide, edited by Alexander L. Hinton, 1-44. N.p.: University of California Press.

Lischer, Sarah K. 2019. “Narrating Atrocity: Genocide Memorials, Dark Tourism, and the Politics of Memory.” Review of International Studies 45 (5): 805-827. doi:10.1017/S0260210519000226.

McGregor, Katharine E. 2003. “Representing the Indonesian Past: The National Monument History Museum from Guided Democracy to the New Order.” Indonesia 75 (April): 91-122.

McGrogor, Katherine. 2002. “Commemoration of 1 October, “Hari Kesaktian Pancasila”: a post mortem analysis?.”” Asian Studies Review 26 (no. 1): 39-72. DOI: 10.1080/10357820208713330.

Melvin, Jess. 2018. The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder. N.p.: Routledge.

Roosa, John. 2008. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. N.p.: Institutu Sejaraj Sosial Indonesia.

Roosa, John. 2020. Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965–1966 in Indonesia. N.p.: University of Wisconsin Press.

Schreiner, Klaus H. 2005. “Lubang Buaya: Histories of Trauma and Sites Memory.” In Beginning to Remember: The Past in the Indonesian Present, edited by Mary S. Zurbuchen, 261-277. N.p.: Singapore University Press.

Sushartami, Wiwik, and Raden R. Ristiawan. 2018. “The Well of Truth: Managing Authenticity in the Pancasila Sakti Monument.” Asian Journal of Tourism Research 3 (1): 188-208. doi.org 10.12982 AJTR.2018.0007.

Wieringa, Saskia, and Nursyahbani Katjasungkana. 2019. Propaganda and the Genocide in Indonesia: Imagined Evil. N.p.: Routledge.

Williams, Paul. 2007. Memorial Museums: The Global Rush to Commemorate Atrocities. N.p.: Berg Publishers.