©Istimewa

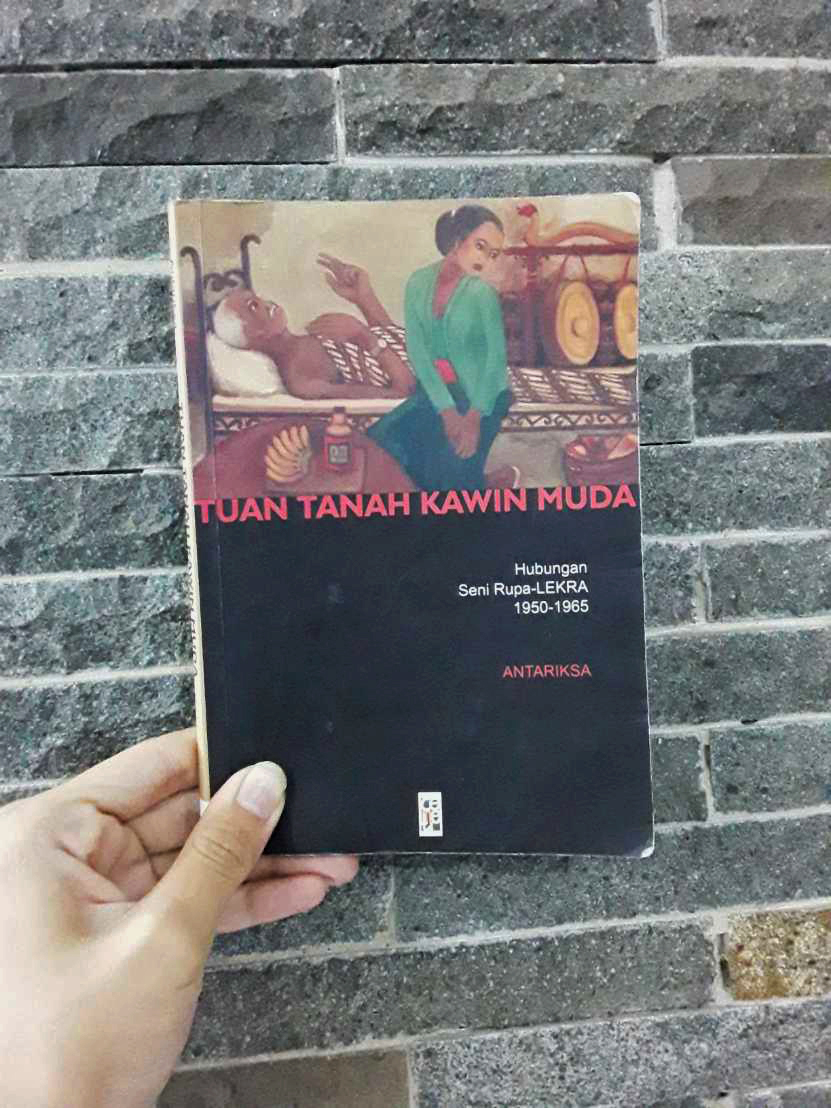

Judul: Tuan Tanah Kawin Muda: Hubungan Seni Rupa-Lekra 1950-1965

Penulis: Antariksa

Penerbit: Yayasan Seni Cemeti

Tebal Buku: 128 halaman

Terbit: 2005, Yogyakarta

Seni adalah barang impor, buah tangan dari para penjajah yang barangkali bosan melihat kosongnya dinding rumah tanpa papan lukisan. Seni merupakan konsep yang diperkenalkan oleh para kolonialis[1]. Pemahaman akan seni yang beredar kini juga merupakan hasil serapan dari pengetahuan barat yang terus berkembang. Indonesia tidak melahirkan kesenian, apabila yang dimaksudkan adalah kesenian sebagai produk kebudayaan a la renaisans yang modern dan terstruktur dari kawasan eropa[2]. Kebudayaan indonesia “tulen” –mungkin lebih tepatnya yang berkembang secara organik– melahirkan wayang, ketoprak, batik, candi, ataupun tari-tarian sebagai cerminan identitas kedaerahan. Masyarakat Indonesia modern sendiri menyebutnya sebagai seni tradisional, membedakannya dengan seni non-tradisional/konvensional. Konsep kesenian non-tradisional akan mengantarkan masyarakat indonesia pra-kolonial pada sesuatu yang tidak pernah ada dalam bayangan mereka. Bentuk-bentuk asing seperti lukisan, patung, atau instalasi seni. Masyarakat modern menempatkan bentuk-bentuk tersebut dalam satu payung bertajuk seni rupa.

Awal mula kemunculan seni rupa sebagai bagian dari Indonesia dapat dilacak dengan merujuk keberadaan Raden Saleh. Seorang priyayi jawa yang berkesempatan untuk belajar langsung dari pelukis Belanda, bersekolah ke Eropa, dan bersaing dengan pelukis asing di abad 19[3]. Ketika kembali ke Indonesia, Raden Saleh juga membawa seni lukis gaya romantis ke tanah kelahirannya. Kala itu, seni rupa modern dalam bentuk lukisan mooi indie atau “Hindia Molek” pun mulai menjadi bagian dari masyarakat Indonesia (tertentu).

Di tengah popularitas mooi indie yang menguat, seorang pelukis bernama Sudjojono berani menumpahkan kritik kepada Basuki Abdullah, salah satu tokoh seni rupa modern setelah Raden Saleh. Sudjojono tidak menampik talenta yang dimiliki oleh seorang Basuki Abdullah, namun menurutnya lukisan-lukisan “Indonesie” Basuki Abdullah sama sekali tidak menggambarkan “Indonesie” itu sendiri[4]. Objek-objek keindonesiaan yang disajikan dalam lukisan-lukisan romantis mooi indie, tidak mampu mencerminkan apa-apa selain nafsu pelukisnya dalam mencari uang. Pernyataan keras Sudjojono tersebut hanyalah satu dari banyak suara para penggiat kesenian-kebudayaan di era paska-kolonial, yang kemudian hari berkumpul dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra.

Kemunculan Lekra dalam lini masa sejarah kesenian Indonesia merupakan suatu monumen tersendiri. Sebagai lembaga yang mengusung nilai-nilai anti-kolonial dan anti-imperial, Lekra memiliki ambisi besar untuk mempopulerkan kesenian yang berjiwa Indonesia. Namun mendefinisikan keIndonesiaan dari suatu kebudayaan dan produknya bukanlah perkara mudah. Nyatanya, elemen-elemen “luar” seperti dinamika sosial dan politik sangat mempengaruhi perkembangan suatu pengokohan wacana kebudayaan. Dalam buku Tuan Tanah Kawin Muda, Antariksa memaparkan dinamika realitas sosial dari wacana realisme sosial yang diperjuangkan Lekra sebagai suatu catatan awal. Suatu pembuka akan momentum kesenian sepanjang 15 tahun yang tidak ramai dibicarakan oleh kalangan umum.

Melihat Lekra (juga) sebagai keluarga komunis

Tuan Tanah Kawin Muda terbagi kedalam tujuh bab: “Puteri yang Menunggu Pelamar Cakap dan Berani”, “Tidak ” Melap-lap Kebudayaan Lama Sampai Berkilat”, “Benteng Revolusi atau Laboratorium Barat?”, “Daya Tarik dan Kesulitan”, “Politik adalah Dunia yang Sah Bagi Seniman”, “Mencoba Rumusan Baru”, dan “Kegemaran Tanpa Malu-malu pada Heroisme Revolusioner”. Ketujuh judul tersebut merupakan penggalan kalimat dari setiap bab yang disusun berdasarkan kronologis. Mulai dari kemunculan Lekra hingga kematiannya.

Sebagai pembuka, Antariksa memulai penelitiannya dengan memaparkan awal kelahiran Lekra dan konteks ideologisnya. Lekra lahir di tahun 1950, tepat ketika Indonesia berulang tahun yang kelima pada tanggal 17 Agustus melalui sebuah Mukadimah. Bab “Puteri yang Menunggu Pelamar Cakap dan Pemberani” menjelaskan penggalan kejadian yang kelak merumuskan Mukadimah tersebut. Menuju tahun 1950, di masa pra kemerdekaan, perdebatan tentang nasionalisme, negara, dan identitas nasional ramai terjadi di antara kalangan tokoh intelektual. Garis besar dari perdebatan tersebut berkutat pada apa yang Indonesia dan apa yang bukan, pemisahan antara kebudayaan timur dan barat. Perdebatan serupa juga terjadi di kalangan seniman yang kala itu dekat dengan Taman Siswa, sebuah gerakan pendidikan yang didirikan Ki Hadjar Dewantara.

Soedjojono adalah salah satu pendukung gagasan nasion Indonesia, yang mempertanyakan kembali arti “orang Indonesia”. Terinspirasi dari gagasan nasion Indonesia, ia menciptakan Persatuan Ahli Gambar Indonesia di tahun 1938. Sebagai seorang pelukis, Soedjojono tidak menampik kenyataan bahwa kebudayaan barat lebih dekat dengan masyarakat ketimbang kebudayaan pra-kolonial. Bagi Soedjojono, mempelajari kebudayaan barat merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai tatanan kesenian modern di Indonesia. Akan tetapi, bukan berarti seseorang dapat menelantarkan nilai keIndonesiaan ketika ia bermata-pencaharian dengan melukis a la kolonial. Di dalam diri masyarakat terdapat corak Indonesia yang perlu dikeluarkan[5]. Corak yang harus dituangkan namun tidak semata-mata dengan menggambar jembatan atau gunung pada lukisan. Menurut Soedjojono, “Indonesie” kaya akan arti; bersatu, bangun, bekerja, jatuh, berkorban dan berjuang terus-menerus.

Nama besar lain seperti Affandi dan Hendra Gunawan juga memandang pentingnya mengawinkan seni rupa dengan nilai keindonesiaan. Sudjojono, Affandi, Hendra Gunawan, dan seniman “kerakyatan” lainnya adalah para pendiri Lekra. Dari kelompok tersebut, muncul karya-karya yang sarat ideologis. Dalam bab “Politik adalah Dunia yang Sah bagi Seniman”, Antariksa menjelaskan sedikit tentang metode Turun ke bawah (Turba) yang digunakan Lekra. Turba adalah cara untuk mengenal denyut jantung “yang di bawah”[6]. Salah satu penulis yang tergabung dalam Lekra, Hesri Setiawan, menjelaskan pentingnya Turba dalam menyampaikan suara dari “yang di bawah”. “Yang di bawah” merujuk kepada golongan masyarakat yang paling menderita seperti kaum tani miskin, buruh tani tanpa tanah, atau buruh yang menjual tenaganya. Turba adalah suatu metode penciptaan, yang disahkan Lekra secara tersurat di tahun 1960. Turba memiliki dua pedoman utama yaitu meluas dan meninggi; bekerja dan mencipta bersama rakyat. Metode ini tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Turba sejatinya tidak boleh menyisakan kesenjangan di antara seniman dan rakyat. Seniman diharuskan manjing ajur-ajer atau melebur menyatu dengan masyarakat.

Persoalan realitas sosial masyarakat yang dijunjung Lekra lekat dengan ideologi komunisme yang diperjuangkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak hanya tahun kemunculan dan kebangkitannya yang berdekatan, Ideologi dari Lekra dan PKI juga serupa. Selain itu, kedua kelompok tersebut kerap bersinggungan. Karya-karya Lekra yang berperikemanusiaan menarik perhatian Soekarno dan PKI, sekaligus menjadikan keduanya sebagai patron kesenian utama di tahun 50an[7]. Beberapa seniman Lekra juga ikut menjadi anggota aktif PKI. Sebut saja Njoto, salah satu anggota kesekretariatan Lekra yang merangkap sebagai anggota politburo (komite pembuat kebijakan) di komite pusat PKI[8].

Dalam bab “Daya Tarik dan Kesulitan”, Antariksa juga membahas kedekatan Lekra dengan PKI yang semakin terlihat. Salah satu penggalan informasi dari bab tersebut adalah pemaparan 10 seniman yang dicalonkan PKI di pemilu 1955. Affandi, Sudjojono, dan Hendra Gunawan adalah tiga diantara sepuluh seniman yang berhasil memenangkan kursi parlemen. Adanya persilangan keanggotaan di antara dua kelompok tersebut menumbuhkan asumsi populer bahwa LEKRA adalah inisiasi PKI. Pernyataan tersebut dimunculkan oleh seorang sarjana Australia Stephen Miller, yang kemudian hari dikembangkan menjadi propaganda Orde Baru[9].

Penjelasan yang lebih rasional dalam memahami relasi Lekra dengan PKI adalah dengan melihat Lekra sebagai “keluarga komunis”[10]. Antariksa mengutip istilah tersebut dari buku Saskia E. Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Secara subtil, istilah “Keluarga komunis” juga menjadi titik pijak dari buku ini. Komunisme, dan nilai-nilai yang diperjuangkannya sejalan dengan cara Lekra bekerja. Namun, Lekra bukanlah perpanjangan dari PKI. Kedua kelompok yang berbeda tersebut tidak lebih dari dua arketipe yang saling bertukar mutual benefits; Antara kelompok yang percaya bahwa seniman harus melek politik dan kelompok yang percaya bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang politis.

Membaca Tuan Tanah Kawin Muda

Tuan Tanah Kawin Muda merupakan salah satu publikasi pasca era reformasi yang paling awal membahas Lekra dari lahir hingga kematiannya. Terbit di tahun 2005, Buku ini cukup tua dibandingkan dengan beberapa karya populer lain yang juga mengambil sudut pandang alternatif dari narasi kesejarahan Orde Baru. Sebut saja film Jagal dan Senyap yang rilis di tahun 2012 dan 2014, sebagai dua momentum kebangkitan diskursus jejak-jejak komunisme di Indonesia. Dalam diskursus kebudayaan, juga terbit buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 di tahun 2011. Penulisnya Wijaya Herlambang merupakan sedikit dari penulis Indonesia yang mempublikasikan tulisan tentang Lekra, atau kelompok, seniman, budayawan, orang-orang yang harus hilang bersamaan dengan PKI. Setelahnya, perbincangan tentang PKI dan komunis semakin berkembang. Kemudahan akses akan informasi saat ini memungkinkan berkembangnya diskursus tersebut. Variasi Artikel dan media daring yang beredar kini juga memungkinkan orang-orang untuk berkenalan lebih lanjut dengan diskursus ke-kirian.

Namun sebagaimana isu-isu politik, seni itu sendiri belum akrab menjadi bagian dari masyarakat. Diskusi tentang Lekra masih menjadi konsumsi kalangan pekerja seni belaka. Sementok-mentoknya, para peneliti dan akademisi juga ikut menjadikannya sebagai objek kajian. Mungkin saja Soedjojono dan kawan-kawan tengah menangisi nasib Lekra saat ini; tidak hanya hilang, akan tetapi catatan-catatan perjuangannya pun juga jauh dari jangkauan masyarakat. Padahal Lekra ada karena mereka ingin dekat dan mendekatkan seni dengan masyarakat.

Bagi orang-orang yang peduli akan kesejatian Lekra, mendekatkan “sisa-sisa” Lekra dengan masyarakat adalah satu dari sedikit hal yang dapat dilakukan. Lekra di masyarakat non-seni, kerap jatuh kedalam dua model peruntukan antara kelompok yang asing atau sebatas versi artsy dari PKI yang ateis. Namun, Tuan Tanah Kawin Muda dapat mengubah pandangan seorang awam tentang Lekra dalam sekali duduk. Tebal bukunya tidak sampai 1 cm, dan sudah mencakup 7 bab penjelasan dengan 5 dokumen lampiran pendukung (berupa surat, teks, dan manifes dari kelompok-kelompok yang dibahas). Dengan spesifikasi demikian, Antariksa memaparkan argumentasi kesejarahan yang menjelaskan mengapa Lekra bukanlah perpanjangan tangan dari PKI. Meskipun keduanya berlaku timbal-balik sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Buku ini adalah publikasi penelitian yang dilakukan Antariksa sebagai peserta terpilih program tuhfah penelitian Yayasan Seni Cemeti (sekarang Cemeti Institute) yang diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari enam bulan. Bisa jadi karena waktu penelitian yang tidak lama, Antariksa hanya “berani” melabeli buku ini sebagai sebuah esai. Sumber-sumber yang ia gunakan pun bergantung kepada para mantan anggota Lekra, atau pekerja seni yang berafiliasi dengan Lekra yang berhasil ia temui. Jumlah mereka tidak banyak dan Antariksa mengakui adanya kesulitan dalam menguji konsistensi internal dari sumber lisan yang ia gunakan[11]. Antariksa juga merasa ada tantangan dengan minimnya sumber tertulis tentang Lekra. Namun, tantangan tersebut justru mengarahkannya kepada otentisitas tersendiri; Ia memperoleh sumber-sumber primer yang sempat bisu diredam orde baru.

Dinamika sosial-politik Lekra yang menjadi fokus kajian dari buku ini tersusun menjadi suatu narasi mandiri. Terlihat Lekra adalah kelompok kebudayaan yang idealis dan memiliki haluan estetikanya tersendiri. Keterkaitan Lekra dengan PKI hanyalah bagian dari Lekra dan bukan Lekra itu sendiri. Maka dari itu, narasi kebudayaan Lekra sebagai alat kebudayaan PKI yang langgeng digunakan sejak rezim Orde Baru berkuasa adalah sebuah partial truth. Antariksa juga menyisipkan sedikit tentang Manifesto Kebudayaan yang merespon dominasi Lekra dalam gelanggang kebudayaan di akhir periode 50an. Namun buku ini tidak berusaha menjelaskan peta perpolitikan Lekra, tidak begitu mengurusi siapa yang Lekra dan siapa yang tidak. Lekra dibahas sebagaimana realitas sosial-politiknya dapat diceritakan kembali oleh para narasumbernya. Tuan Tanah Kawin Muda adalah sejilid esai yang berusaha untuk menjelaskan Lekra sebagaimana ia bekerja dalam sejarah singkatnya.

Daftar Pustaka

[1] Disunting Supangkat, J dan Moehamad, Gonawan. 1976. Seni Lukis Indonesia Baru Sebuah Pengantar. Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta. Hlm 5.

[2] Couteau, Jean. 2012. Modern Art and Civilization Transformation, Indonesia and Beyond. Bali. Teks pemantik di The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future”. Hlm 27 diunduh dari https://icssis.files.wordpress.com/2012/07/09102012-80.pdf

[3] Purnomo, Setianingsih. 2014. Seni Rupa Masa Kolonial : MOOI INDIE VS PERSAGI. ULTIMART Jurnal Komunikasi Visual. 7. 7-17. 10.31937/ultimart.v7i2.391. Hlm 10

[4] Antariksa. 2005. Tuan Tanah Kawin Muda. Yogyakarta: Yayasan Cemeti. Hlm 7.

[5] ibid

[6] ibid. Hlm 56-57.

[7] ibid. Hlm 17.

[8] ibid. Hlm 30.

[9] ibid. Hlm 35.

[10]ibid

[11] ibid. Hlm x

Penulis: Shilfina Putri Widatama

Editor: Ahmad Fauzi