©Huda/Bal

Munculnya Pergub DIY Nomor 36 Tahun 2017 untuk mengatasi seniman jalanan membuat mereka semakin berada dalam posisi rentan. Ketidakjelasan aturan kian menyudutkan mereka kala mencari nafkah di sudut persimpangan. Mau tak mau, mereka harus kembali turun ke jalanan meski dilanda risau akan penertiban.

Kala itu, Greenziest (bukan nama sebenarnya) menyanyi seperti biasanya di salah satu perempatan jalanan Sleman. Perempatan yang selalu ramai itu jadi kawan sehari-harinya memetik rezeki dengan menjual kemampuannya bernyanyi. Panggung Greenziest tak bertahan lama, patuh pada lampu lalu lintas yang bekerja. Ketika sudah detik-detik akhir, Greenziest berjalan menghampiri pengendara motor dan mobil, menawarkan wadah kecil bagi mereka yang ingin mengapresiasi.

Setiap hari, setelah beredar kabar bahwa akan ada penertiban kepada para pengamen, Greenziest selalu was-was. Dalam penampilannya yang kesekian kali hari itu, ia menyadari bahwa hari itu berbeda. Di ujung ekor matanya Greenziest menyadari, dua orang aparat turun dari mobil menyasar dirinya. “Dua kali aku dikejar, jadi ngamennya kayak kita mau berburu rusa,” Greenziest memperagakan paniknya.

Greenziest saat itu selamat dari penertiban gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Akan tetapi, nasib mujur tak selalu menghampiri. Greenziest serta banyak seniman jalanan mengalami ketakutan akan ditangkap dan sumber penghidupan keluarganya akan diputus selamanya. “Kalau ngamen itu sebuah kejahatan, saya minta maaf, saya bernyanyi,” keluh Greenziest.

Greenziest berhasil melarikan diri dari penertiban Satpol PP, tetapi kengerian yang sama dirasakan oleh semua seniman jalanan kala menghindari penertiban. Momok menakutkan yang menghantui para seniman jalanan lazimnya mereka kenal sebagai garukan. Operasi penjangkauan yang diadakan berkala itu selalu berhasil menjaring gelandangan, pengemis, dan semua orang yang dianggap mengganggu ketertiban jalan.

Pedih menerpa Mulan (bukan nama sebenarnya), seniman jalanan dengan kecrekan dan lagu campursari sebagai andalan itu menceritakan pengalamannya ditangkap sebanyak lima kali. Selama hidup di jalanan sejak tahun 1998, ia sudah merasakan digiring menuju kantor polisi hingga ditelantarkan begitu saja setelah dibebaskan. Satu waktu, ia bahkan menyelinap keluar bersama anaknya dari tempatnya ditahan. Garukan yang terjadi di siang hari membuat Mulan ketakutan untuk mengamen di jalan. “Dulu ngamennya tuh siang malam, sekarang enggak. Sering ada garukan kan siang,” ungkapnya.

Sementara itu, Damian (bukan nama sebenarnya), penari jathilan sekaligus pemain akrobat api, kerap menelan kekecewaan ketika kostum menarinya dirampas oleh Satpol PP saat terjadi garukan. “Temenku malah ada yang dipukulin ketika razia. Memang, dari sananya sudah keras begitu,” ujar Damian. Hal ini membuatnya keheranan terhadap kekerasan sebagai bentuk pelarangan kegiatan seni di jalan. Menurutnya, larangan tersebut tak seharusnya ada, sebab tak ada pemaksaan yang dilakukan para seniman jalanan terhadap pengguna jalan.

Realitas, Regulasi, dan Rehabilitasi

Dikky Sholeh, staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta, menjabarkan alasan adanya penanganan gelandangan dan pengemis. Penanganan tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Dikky menjelaskan bahwa dalam peraturan tersebut gelandangan merujuk pada orang-orang yang tidak memiliki kejelasan status kependudukan. Ia melanjutkan, sebutan pengemis ditujukan pada orang yang melakukan penggelandangan dengan mata pencaharian berdasarkan rasa kasihan dari orang lain. “Misalnya, pengamen di jalan, yah itu kami kategorikan sebagai pengemis karena meminta imbalan di jalan menggunakan alat,” papar Dikky.

Dikky menilai keberadaan seniman jalanan menjadi penghibur pengendara jalan di kala menunggu lampu lalu lintas. Namun, hal ini tak serta merta dibenarkan karena bertentangan dengan Perda terkait. Bahkan menurutnya, jika terdapat orang yang memberikan uang pada pengamen, mereka juga dapat dikenai sanksi. “Kalau mau jual karya seni yah, banyak tempat juga, jangan di jalan lah. Misalnya, di kafe-kafe, kan bisa karena ada Perda-nya seperti itu,” jelas Dikky.

Namun, Greenziest tidak setuju dengan Perda DIY akan pengemisan disimbolkan dengan tangan yang menjulur di bawah. Menurutnya, tidak semua pengamen melakukan itu. “Aku enggak meminta. Kalau menghargai suaraku, lu pasti akan ngasih atau kalau lu suka dengan suaraku atau lu suka dengan lagunya, lu akan ngasih,” ujarnya.

Greenziest juga tidak habis pikir terhadap aturan yang melarang untuk memberikan uang pada pengamen. Menurutnya, aktivitas tersebut merupakan hak bagi siapapun. “Kenapa sih hati nurani orang diatur? Orang mau ngasih kan hak dia, enggak ngasih pun hak dia,” keluhnya.

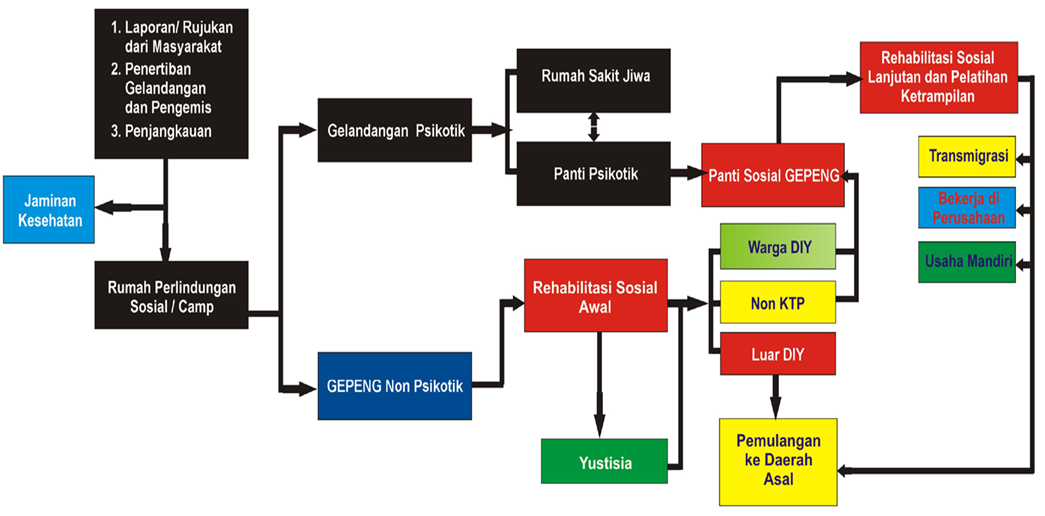

Dikky memaparkan bahwa selepas penertiban, seniman jalanan yang diklasifikasikan sebagai gelandangan dan pengemis diboyong ke Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Karangkajen, Mergangsan. Kemudian, tanggung jawab diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendata dan menentukan penempatan selanjutnya. “Mereka dengan gejala psikotik tidak dipindahkan, sementara sisanya ditransfer menuju camp assessment lain di Sewon, Bantul,” ujar Dikky. Dalam camp assessment, pihak RPS melakukan proses rehabilitasi sosial berupa bimbingan hukum dan keagamaan selama satu minggu hingga tiga bulan, tergantung perilaku kooperatif setiap individu.

Lebih lanjut, Dikky menjelaskan tentang RPS sebagai tempat singgah sementara, yang akhirnya ia anggap memberikan dua solusi. Pertama, dikembalikan pada keluarga di tempat asal. Kedua, dirujuk ke rehabilitasi sosial dasar dan dilanjut ke rehabilitasi lanjutan. Gelandangan dan pengemis akan mendapatkan pelatihan keterampilan selama enam bulan di rehabilitasi lanjutan, sebelum dipulangkan atau disalurkan bekerja di perusahaan. “Kami hanya bisa menawarkan program ini, kalau yang ingin maju yah ikut, kalau tidak yah, mungkin bekerja di jalanan lebih menguntungkan,” sindir Dikky.

Bagan alur penanganan gelandangan dan pengemis (Sumber: Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis)

Kendati demikian, solusi dari pemerintah hanya menjadi asa yang dusta ketika dihadapkan dengan realita. Damian memaparkan kenyataan bahwa keseluruhan proses penanganan tidak dapat disebut layak. Bahkan, ia pernah ditempatkan di dalam sel sebelum akhirnya dipindahkan ke camp assesment. “Di sana kerjaannya cuma tidur dan makan doang. Makan nasi bungkus yang kadang enggak ada rasanya, enggak dapat sendok pula,” Damian menceritakan dengan getir. Ia baru dibebaskan setelah dua bulan, tanpa diantar, dilepas begitu saja dengan peringatan lisan untuk tidak kembali ke jalan.

Fenomena garukan yang menyisakan ketakutan bagi pengamen dan seniman jalanan merupakan imbas dari peraturan pemerintah yang tidak berhasil menyuguhkan jalan keluar. Greenziest sendiri mengkritisi keberadaan camp assesment dan balai pelatihan. Menurutnya, usaha ini nirsolusi karena para seniman jalanan tidak diarahkan untuk mencari mata pencaharian lain. “Tetap harus diarahkan karena kalau dibiarkan mandiri, mereka akan balik ke jalan lagi,” ujar Greenziest.

Mencari Jawaban di Persimpangan Aturan

Meskipun skema rehabilitasi dianggap bermanfaat, Pinurba Parama, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, menilai bahwa pelatihan yang dijalani dalam rehabilitasi harus sesuai dengan kemampuan dan keinginan pesertanya. “Jangan kemudian memaksakan sesuatu yang tidak kontekstual dengan mereka, yang tidak ingin mereka lakukan,” sebut Pinurba. Menurutnya, anggapan manfaat rehabilitasi oleh pemerintah belum tampak dalam proses rehabilitasi seniman jalanan.

Selain itu, menurut Pinurba, tanpa bekal modal untuk mempraktekkan kemampuan, pelatihan yang telah mereka dapatkan melalui rehabilitasi menjadi sia-sia. Lebih lanjut, ia mencontohkan, pelatihan menjahit tidak akan efektif jika tidak disertai dengan pemberian mesin jahit. “Cuma disuruh latihan, tetapi enggak ada modal. Terus mereka dapat modal dari mana?” ucap Pinurba. Ia menambahkan jika dalam proses penanganan tersebut, para seniman jalanan seharusnya diposisikan sebagai manusia, bukan objek.

Hal serupa juga turut disampaikan oleh Greenziest. Menurutnya, proses penanganan seniman jalanan dapat dilakukan dengan mengajari kemampuan bermain gitar kepada pengamen yang belum mempunyai keterampilan bermusik. Ia mencontohkan bahwa para seniman jalanan dapat disalurkan ke kafe-kafe sekitar sebagai penampil musik. “Ketika kita digaruk dan masuk ke rehabilitasi, paling enggak Dinas Sosial punya koneksi mau dibawa ke mana orang-orang ini,” ujar Greenziest. Ia meneruskan bahwa prosesnya kemudian harus berkepanjangan.

Sementara itu, Greenziest juga menyampaikan bahwa seniman jalanan seharusnya tetap diberi pilihan berseni di jalan pula. Identitas Yogyakarta sebagai sentra budaya, sudah seharusnya membuat pemerintah mendukung para seniman jalanan. “Mauku sih, diatur beneran,” ujar Greenziest. Ia memaparkan, pemerintah seharusnya dapat menjadwalkan tempat dan waktu di sekitar jalur wisata bagi para seniman untuk bekerja. Lewat ini mereka bisa mengantongi izin untuk tetap bekerja sesuai keahlian masing-masing.

Sebaliknya, Damian tidak melihat ada opsi lain yang bisa dilakukan. Ia ingin pemerintah untuk memberi solusi yang sepenuhnya dapat menggantikan pekerjaan mengamen untuk turut memberi makan keluarganya di rumah. “Kita enggak mungkin selamanya di jalan,” ujar Damian sembari melihat kembali kiprahnya berjoget jathilan dan beratraksi api selama ini.

Greenziest, sementara itu, masih punya harapan besar. Di tengah ketakutan rekan sejawatnya terhadap risiko garukan, ia merasa sudah saatnya mulai bergerak. “Kemarin sempet keluar wacana untuk mengumpulkan semua pengamen, membentuk paguyuban,” ungkap Greenziest. Sayangnya, banyaknya seniman jalanan yang mesti diwadahi membentur wacana tersebut. Sejauh ini, ia masih mencari pendekatan yang pas untuk mengajak orang-orang di sekitarnya mewujudkan sebuah paguyuban.

Tak cuma sekadar menjadi wadah, Greenziest berharap paguyuban itu dapat menyediakan pembinaan, pelatihan, penyaluran, hingga pendampingan hukum. Ia menambahkan bahwa tujuan akhir dari dibentuknya paguyuban adalah membuka peluang bagi para seniman jalanan untuk mengejar pilihan-pilihan baru. “Paguyuban tidak seharusnya membiarkan kita tetap di jalan,” jelas Greenziest.

Kebutuhan akan paguyuban seniman jalanan juga dilihat oleh Pinurba. Menurutnya, bentuk kolektivitas seperti paguyuban dapat menyatukan suara seniman jalanan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. “Jadi, memang mereka sangat membutuhkan paguyuban untuk menyuarakan suatu hal,” jelas Pinurba.

Seniman jalanan Yogyakarta lantas masih menunggu kelahiran paguyuban sebagai solusi dari aturan yang menekan mereka. Greenziest, Damian, Mulan, dan seniman lainnya masih terus bertaruh untuk bertahan. Berbekal senjata masing-masing, gitar, kostum jathilan, hingga kecrekan, mereka menghidupi ruang-ruang yang semula hanya dipenuhi deru knalpot dan gaung klakson. Selama masih berada di jalan, tiap-tiap dari mereka tidak akan berhenti mengklaim hak untuk tetap berada di sana. “Jalan itu, punya kita!” tegas Mulan.

Penulis: Aghli Maula, Defindra Hafara, dan Laura Anisa Lindra Fairuzzi (magang)

Penyunting: Takhfa Rayhan Fadhilah

Fotografer: Moh. Misbakhul Huda (magang)