©Hansel.bal

Yogyakarta, 13 Juli 2013

Yang Tercinta, Aldri Harris

di Kepulauan Seribu

Hai, Al, maaf kalau kamu mulai bosan dengan tulisan tulisanku yang entah keberapa kali aku kirimkan sehingga memaksamu mengatur sejenak waktu untuk membacanya. Atau mungkin membuang waktumu untuk sekedar berbasa-basi pada Pak Pos yang mengantarkannya. Ini aku lakukan karena memang kamu tidak pernah datang. Membalas surat-suratku saja tidak. Kamu tahu, orang tuamu sangat merindukanmu. Bahkan, tiap Pak Pos yang lewat sering kali beliau tanyai macam-macam mengapa kamu tidak kunjung mengirimkan balasan. Aku tidak ingin basa-basi di sini. Sudah terlalu banyak aku urai sedemikian rupa dalam suratku terdahulu. Aku takut kamu justru membuang surat yang kamu terima itu tanpa sudi melihatnya lagi karena semuanya telah basi, bau.

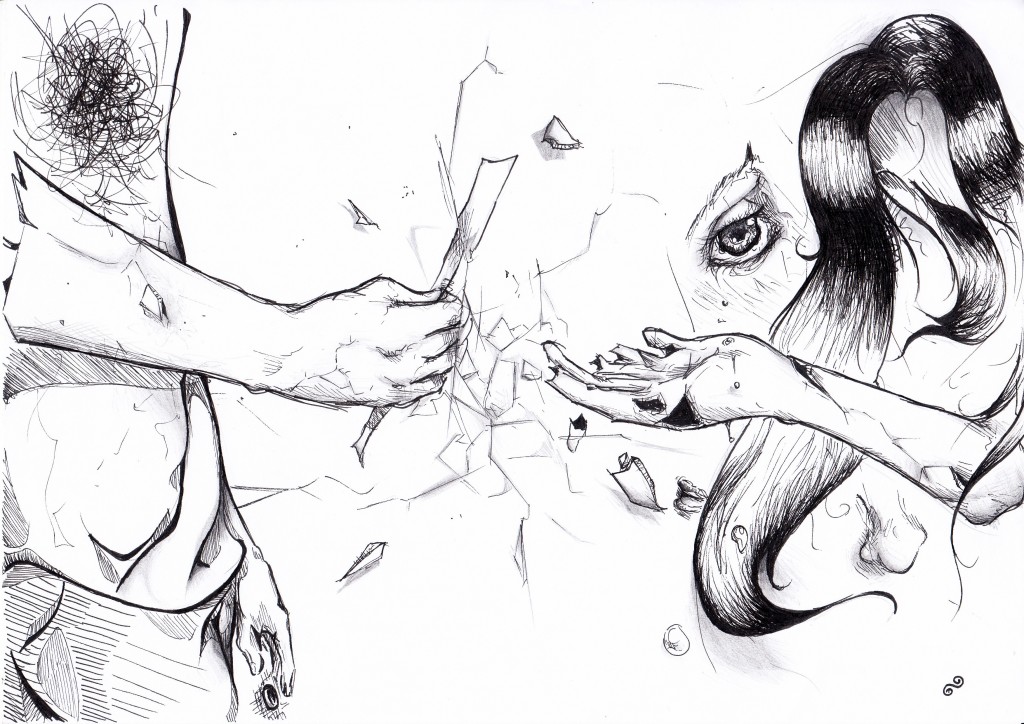

Hal yang akan aku ulangi adalah kalimat permohonan yang sama, pulanglah. Aku tahu kamu merasa tidak pantas lagi menunjukkan batang hidungmu karena kejadian beberapa tahun itu. Aku sudah memaafkannya dan kamu tahu itu kan? Keluargamu pun demikian. Semua yang salah akan mendapat hukumannya dan kamu sudah. Apalagi yang kamu takutkan? Bahkan jika memang kamu ingin melihat ke dalam hatiku untuk memastikan apakah aku berbohong atau jujur, kamu bisa melakukannya. Membukanya lebar-lebar dan kemudian kamu akan melihat ada ruang maaf yang amat luas di sana. Juga di masing-masing hati keluarga mu dan keluargaku. Bukankah ruang sesal di hatimu pun sudah cukup untuk kembali diisi dengan hal lain selain dendam?

Kamu bilang mereka membuangmu? Membencimu? Itu dulu dan mereka sudah menariknya jauh-jauh hari sebelum ini. Mereka, kami semua, telah memperbaiki semuanya. Hanya tersisa satu ruang dan kamu yang patut mengisinya. Kalau memang kamu enggan mengucapkan kata ‘maaf’ di pembuka kepulanganmu nanti, itu tidak masalah. Tuhan ‘kan Maha Baik dan kamu tahu itu. Yang lebih perlu kamu lakukan kemudian hanyalah berjanji dan bertanggung jawab bahwa kamu tidak akan pernah mengulangi luput yang sama. Bahwa kamu tidak akan menapaki jalanan terjal itu hingga kamu terjerembab di lubang yang sama. Sampai akhirnya, apa yang tidak seharusnya, menjadi benar setelahnya. Apa yang semula membuatku dan keluarga kita memalingkan muka ketika kamu menyapa, akan berubah menjadi satu sambutan hangat ketika akhirnya kamu kembali seperti sedia kala. Jadi, pulang ya? Seperti yang aku bilang di surat sebelumnya, aku masih menunggumu. Bagaimana, setuju?

Dengan cinta,

Palupi Harris

***

Sudah tiga kali ia membacanya surat terakhir dari mantan tunangannya itu. Sekitar seminggu lalu ia menerimanya dan ia sudah hampir depresi ketika membuka amplop dengan pengirim yang sama. Meski demikian, ia tetap membacanya, satu kata, satu kalimat, satu paragraf, satu surat. Ia tahu, Upi tidak main-main. Ia depresi bukan karena bosan dengan surat Upi. Bahkan jika boleh, ia ingin menerima surat yang sama setiap hari. Ia merasa depresi karena memang ia takut. Ia takut Upi tidak sungguh-sungguh memaafkannya. Ia takut Upi akan kembali membencinya, keluarganya akan kembali membuangnya.

“Kamu kira menghamili anak orang sebelum menikahi tunanganmu itu wajar?? Memalukan!”

Bentakan itu masih tertanam di benaknya, membuat bibir bawahnya tergigit tanpa ia sadari. Bentakan yang diucapkan oleh ibunya sendiri empat tahun lalu. Bentakan yang kemudian mengusirnya dari rumah, dari desa, dari tanah kelahirannya, dari keluarganya. Upi mungkin diam ketika ia pamit dengan satu tas baju yang ibunya lemparkan ke halaman rumah dengan isak tangis penuh kemarahan. Tapi, ia tahu, Upi marah, sangat marah. Bahkan mungkin Upi tidak hanya mengusirnya dari rumah, desa, tanah kelahirannya, dan keluarga, tapi juga dari hatinya.

Jadi, pulang ya? Seperti yang aku bilang di surat sebelumnya, aku masih menunggumu. Bagaimana, setuju?

Itu kalimat terakhir pada surat dari Upi yang sudah berkali ia baca. Kalimat yang kemudian membuatnya yakin untuk mengemasi barang-barangnya, melupakan egonya, dan segera memencet tombol telpon rumah untuk memesan tiket kereta esok harinya. Tidak banyak yang ia bawa karena memang bukan itu yang terpenting. Hal yang lebih penting adalah bahwa ia perlu membawa lebih banyak keberanian. Tidak hanya keberanian untuk melawan egonya, tetapi juga keberanian untuk menampakkan wajah penuh dosanya di hadapan mereka semua: keluarganya dan juga Upi. Cincin perak di jari manisnya masih di sana sejak empat tahun lalu, sejak Upi menyematkannya di sana pada malam pertunangan mereka. Ia melepasnya perlahan, kemudian menilik ke bagian lingkar dalamnya. Upi–Aldri. Kedua nama itu terukir di sana.

“Cantik, ya?”

Aldri tersenyum ketika ingat semu di kedua pipi Upi usai pesta pertunangannya selesai. Aldri hanya mengangguk malam itu, melingkarkan kedua tangannya di pinggang Upi yang kemudian mencium pipinya.

“Terima kasih,” ucap Upi kemudian.

“Sama-sama,” ucap Aldri, seakan ia kembali ke malam yang sama. Ia sematkan lagi cincin tadi ke jari manisnya kemudian menciumnya.

“Aku pulang, Pi,” bisiknya.

“Permisi, Mas. Kursinya kosong?”

Suara itu membuatnya berpaling. Seorang pria paruh baya tengah berdiri di sisi kursinya sembari menunjuk bangku kosong di sebelah kanannya. Ia kemudian mengangguk, mempersilakan pria tadi untuk menempatkan diri.

Hhhh..

Ia menghela nafas panjang. Sebentar lagi bus yang ditumpanginya berangkat, mengantarnya pulang. Ia berharap perjalanannya nanti bisa membuat sisa ego yang sempat membujuknya untuk menunda kepulangannya, pergi, hilang termakan jarak yang tertempuh oleh roda bus. Tidak lagi tersisa.

“Aku pulang, Pi, aku pulang.”

Bisiknya lagi sebelum akhirnya ia terlelap dengan dengkuran halus, mendekap surat dari Upi.

***

“Clear!” Tubuh itu tersentak lagi.

“Clear!” Lagi.

“Clear!” Dan lagi.

Ini sudah berlangsung beberapa menit setelah tubuh bersimbah darahnya dibawa masuk ke ruang UGD.

“Bagaimana kondisinya?” Pertanyaan itu menyusul terucap oleh seorang dokter muda yang baru datang. Ia memeriksa keadaan pasien di depannya dengan seksama.

“Kritis, Dok,” jawab suster di sebelahnya. “Bus yang ditumpanginya rusak berat dan sebagian korban meninggal,” lanjutnya.

“Coba lagi.”

“Clear!” Tubuh yang sama kembali tersentak. Kemudian lagi, lagi, lagi, dan …..

Tuuuuuut!

Garis panjang yang kemudian tampak pada layar itu pun membuat tangan dokter dan susternya lemas. Pasien itu adalah korban meninggal yang ke-20.

“Dok, ini ada barang pasein yang tertinggal,” ujar seorang supir ambulans sembari menyerahkan selembar suraty ang hampir robek. Surat dengan nama Aldri Harris sebagai penerima dan Palupi Harris sebagai pengirim. Korban yang baru meninggal itu adalah Aldri. Aldri yang berniat pulang ke pelukan tunangan dan keluarganya. Aldri yang sempat tersenyum mengenang semu pipi Upi dan sepasang nama pada cincin di jarinya.

Bus yang semula ditungganginya untuk mengantarkannya kembali ke desa, ke kampung halaman, dan ke hati keluarga serta tunangannya itu tergelincir masuk jurang. Seperti yang suster rumah sakit sampaikan, hampir semua penumpang tidak tertolong dan Aldri salah satunya. Mungkin ketika nanti keluarganya tahu bahwa ia tidak kunjung datang dan memenuhi janji kepulangannya, mereka akan kembali membencinya, kembali membuangnya karena keingkarannya. Tapi, Tuhan tahu. Aldri tetaplah pulang: tidak pada keluarganya, tapi pada haribaan-Nya. Juga mungkin, ketika kemudian Aldri mengingat bagian PS dari surat yang diterimanya seminggu lalu, kepulangannya itulah yang lebih dipilihnya.

NB: ini surat yang Upi tulis sekitar 3 hari lalu sebelum tiba-tiba sakit dan meninggalkan kita semua. Ibu sengaja kirim agar kamu tahu, dia tidak pernah lupa padamu dan selalu menantimu.

Begitu bunyinya. Dan sekarang, di entah bagian dunia yang mana, Aldri benar-benar pulang, benar-benar kembali. Upi, tunangannya, sudah menantinya.

Rawinda Fitrotul Mualafina, atau yang akrab dipanggil Finarara, dilahirkan untuk gemar membaca, menulis, mengoleksi buku harian, dan mengkhayal. Bahasa Indonesia menjadi pelajaran paling disukai sejak bangku SD sampai kuliah di Sastra Indonesia dan Ilmu Linguistik di FIB UGM.