©Alika/Bal

Satu ruang di lantai dasar disulap jadi bertingkat. Di sana, belasan pengunjung antre. Mereka, baik tua maupun muda, sibuk menaiki tangga yang melingkar bertatah bantal kapuk merah muda. Tujuannya satu, meluncur dengan perosotan di ujung tangga ke kolam perca.

Kinawa, pengunjung anak, ikut merosot. Dia senang sekaligus mengeluh. “Bantal-bantalnya lucu, tapi punggungku sakit waktu coba perosotannya.” Kinawa kesakitan, Dhias, pengunjung lainnya, bahkan sampai nyungsep saat merosot di bagian karya Catatan Pinggir Jurang ini. Musababnya sama: perosotan dipasang terlalu curam.

©Alika/Bal

Catatan Pinggir Jurang karya Alex Abbad dan Angki Purbandono

Karya-karya lain di lantai dasar sama padatnya dengan milik Alex dan Angki. Di depan karya-karya itu, berdiri puluhan pengunjung. Beberapa bocah kelihatan menyelinap di antara orang dewasa. Ada yang keliaran sendiri, ada pula yang digandeng orang tua.

Seperti karya abjad-abjad magnetik yang berada di ujung lorong. Saling bergiliran dua orang dewasa utak-atik abjad magnetik. Dirakitnya abjad-abjad jadi bus. Sesekali curi pandang ke bentuk yang sudah jadi, pajangan karya seniman usia 6 tahun bernama Darka Astatanu.

©Alika/Bal

Abjad-abjad magnetik karya Darka Astatanu Hasmanto (6)

Memang, baru kali ini ARTJOG memamerkan karya anak-anak. Demikian tutur Agung Hujatnika, salah satu kurator ARTJOG MMXXII dalam konferensi pers Kamis (07-07) di Galeri Utama Jogja National Museum lantai 3. Dari tujuh puluh karya anak-anak yang masuk, diambil empat belas karya dengan kisaran usia 6 hingga 18 tahun.

Inovasi ini dijalankan dengan semangat inklusi. Memperluas akses publik atas seni rupa. Persis dengan tema ARTJOG MMXXII, Expanding Awareness yang artinya ‘memperluas kesadaran’. Maksud Agung, seni rupa harus bisa diakses oleh berbagai kelompok dengan ragam kesadaran, termasuk anak-anak. Baik di level produksi sebagai seniman maupun konsumsi sebagai pengunjung.

©Alika/Bal

Agung Hujatnika ketika dijumpai dalam konferensi pers ARTJOG MMXII (07-07).

Agung resah, di mana-mana, pendapat dan suara anak tidak dipertimbangkan. Pun dalam pementasan karya seni, baik kehadiran pengunjung maupun seniman anak acap kali tidak diutamakan. “Ada naskah UNESCO yang menyatakan bahwa dalam pembangunan seharusnya tidak ada satupun manusia yang tertinggal–Leave No One Behind,” jelas Agung.

Prinsip ini jadi penggerak ARTJOG MMXXII untuk ulurkan tangan pada anak-anak agar tak tertinggal. Visi ini agaknya tercapai dengan baik, mengingat banyaknya pengunjung anak yang datang.

Rapa, salah satu pengunjung anak, senang ketika diajak Bapaknya ke ARTJOG tahun ini. Betapa tidak, dua gelaran sebelumnya dia selalu alpa.

“Senang sekali! Tahun depan aku mau ke sini lagi,” tukasnya sambil beranjak lihat-lihat galeri kembali. Karya-karya yang dilihat Rapa berbeda dengan yang pernah dia lihat dua tahun lalu. Tak lagi dikuasai seniman dewasa, sekarang sebayanya pun turut berpameran.

Selain Astatanu, Nadindra Danish Permata Unguku (14) adalah salah satu seniman anak lainnya. Lewat seni, Danish suarakan isi hati. Pagi hari, duduk menatap jalanan Yogyakarta, dia gelisah. Di hadapannya, melintas kuda-kuda menarik andong. Kuda yang tangguh tapi malang, tidak sepantasnya berjingkrak di Malioboro, pikirnya.

Kontras itu, antara tangguh dan melaratnya para kuda, diabadikan lewat kamera. Kuda dipotretnya tidak utuh, hanya tapak kakinya yang ditangkap. Danesh hendak tunjukkan bahwa kaki-kaki itu bukan semestinya memijak aspal dan beton. Baginya, tapak kuda mesti menjejak lantai hutan atau sabana.

Usai memotret dan memajang, dia berharap dalam takarir karyanya agar, “Pemerintah memberi perhatian lebih pada hewan pekerja dan peliharaan.”

©Alika/Bal

Working Feet #1–6 karya Nadindra Danish Permata Unguku (14)

Masih di lantai dasar, I Made Ananda Krisna Putra (14), sibuk dengan kertas dan potlot di ruang pamernya. Berkacak pinggang rehat sejenak, dipindainya lalu-lalang pengunjung. Lalu, yang dia lihat coba digores di atas kertas. Di belakang Ananda, terpacak belasan lukisannya.

“Aku melukis setiap hari karena senang,” sembari tersenyum, Ananda ceritakan kagumnya akan keramaian yang dilihatnya. Berbekal panduan dari media sosial, kagum itu dilaburnya di kanvas dan kertas.

©Alika/Bal

Pesta karya I Made Ananda Krisna Putra (14)

Pesta, demikian tajuk jejeran lukisan Ananda yang dibuatnya hari demi hari. “Aku ngelukis setelah pulang dari pasar. Apa yang kulihat di sana, kulukis,” kisahnya. Hiruk-pikuk pasar ditangkap dan diolahnya jadi lukisan ekspresionis.

Tidak jauh dari Danish dan Ananda, terdapat karya para seniman anak Sekolah Seni Tulang Bawang Barat (Tubaba). Di ruang paling ujung lantai dasar, pohon-pohon karet ditumbuhkan. Bukan di atas tanah, pohon ditanam di kanvas. Tentu, maksudnya adalah dilukis.

Sebagaimana Ananda dan Danish, ide bersumber dari sekitar. Fidya, pendamping mereka, sebut lukisan ini adalah gambar kehidupan di desanya, Tulang Bawang Barat, Lampung. “Teman-teman ini [peserta anak Sekolah Seni Tubaba-red](red: peserta anak Sekolah Seni Tubaba) orang tuanya adalah petani karet. Karya ini dibuat untuk lebih menghargai karet sebagai sumber kehidupan,” jelasnya. Tambah Fidya, karet memang jadi komoditas jagoan Tubaba.

Di atas media berbahan karet, para bocah Tubaba mainkan warna. Mulai dari lukisan di plat karet, bebek-bebekan kecil, hingga sepatu boots, dihimpun dalam karya Perjalanan Karet. Pendamping lainnya, Cais, tekankan hal serupa Fidya. “Hal-hal yang dekat dengan anak-anak Tubaba ya karet. Jadilah mereka berkesenian tentang karet,” paparnya.

Sepatu boots kuning berlukis wajah-wajah manusia disebut Cais sebagai bentuk kesadaran anak-anak terhadap manusia sekitarnya, tepatnya orang tua mereka. Sebelum fajar terbit, sepatu boots orang tua mereka sudah menjejak kebun karet. Menderes karet lalu setor ke pabrik untuk diolah jadi, salah satunya, sepatu boots. Maka di sini, kutipan takarir karya anak-anak Tubaba simpulkan kisah yang dekat sekali itu, “Sebermula adalah karet, pada akhirnya adalah karet.”

©Alika/Bal

Perjalanan Karet karya Sekolah Seni Tubaba

Geser sedikit, masih di ruang yang sama, kertas dan stempel tersaji di meja kecil. “Orang dewasa juga boleh main, Kak. Silakan,” sapa penjaga pameran sambil senyum. Beberapa pengunjung menyerbu, menekan-nekan stempel. Gambar yang dihasilkan bikin mereka ketagihan. Tekan lagi dan lagi. Kemudian, layaknya bocah, mereka tertawa berderai saat saling pamerkan hasil stempel.

©Alika/Bal

Salah satu penjaga pameran mengarahkan anak-anak untuk bermain dengan stempel karya Daunbumi.

Empunya karya, Daunbumi Purbandono, ikut senang. Bukan nimbrung tertawa, senangnya Daun nampak pada takarir karyanya. “Aku merasa senang karena aku bisa menggambar cap sesukaku,” begitu tulisnya.

Stamp! Stamp! Stamp! menjadi tajuk instalasi capnya. Cap sejumlah tiga puluh buah itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Sederhana saja, mulai dari tulisan Save Earth, bentuk bunga, hingga tulisan I Love My Family.

©Alika/Bal

©Alika/Bal

Stamp! Stamp! Stamp! karya Daunbumi Purbandono (7)

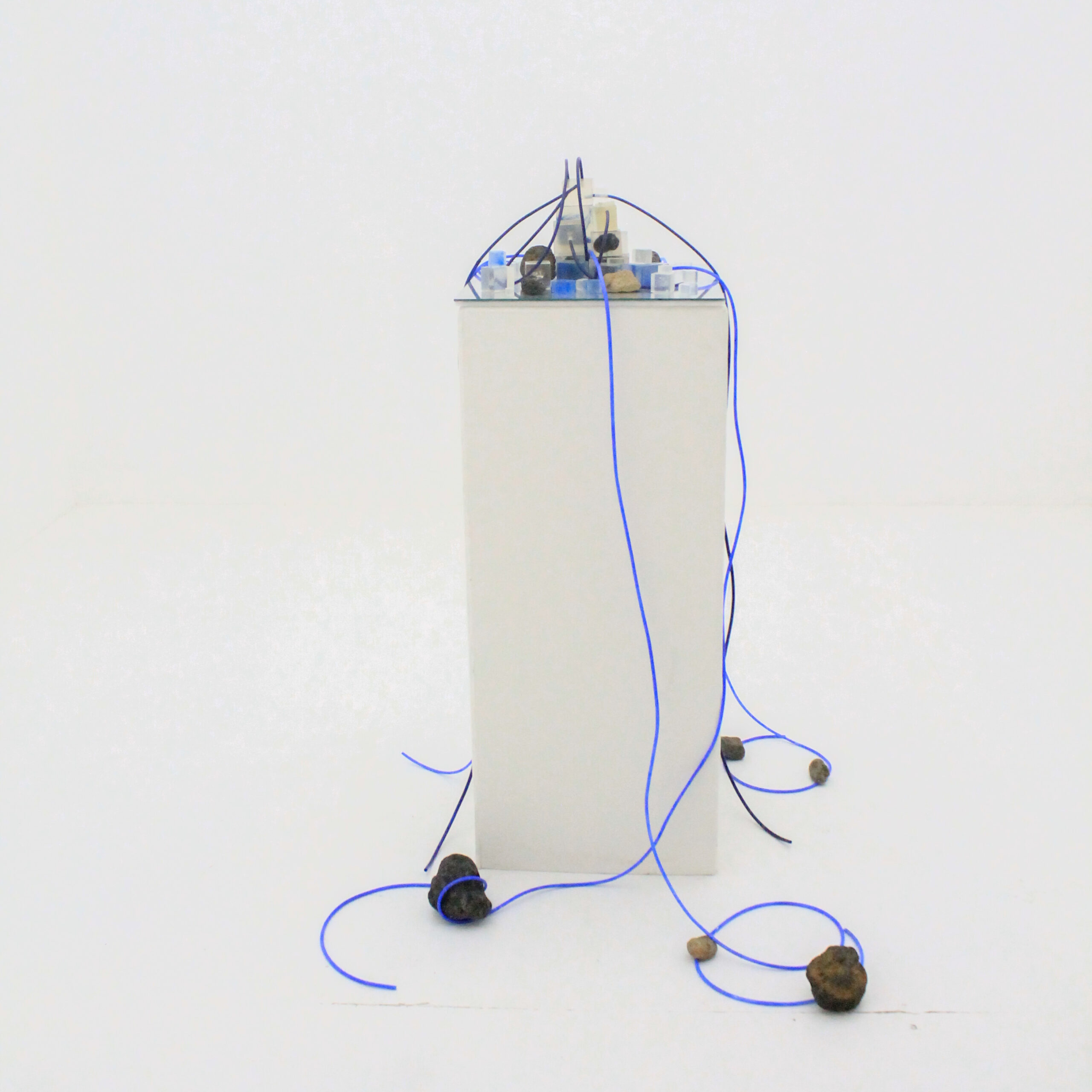

Berbeda dari para seniman cilik yang ekspresif soal warna, Chellia Zulkarnaen (17) merangkai instalasi berwarna minimalis. Disusunnya pipa karet biru dan resin bening yang beberapa di antaranya terdapat batu. Dengan karya Trapped Inside, dia artikan gemericik air yang menguar dari instalasi sebagai suasana mengosongkan pikiran.

©Alika/Bal

Trapped Inside karya Chellia Zulkarnaen (17)

Maraknya warta negatif ketika pandemi membuatnya sengaja menjebak diri dalam bunyi dan rupa air, baik yang tenang maupun mendidih. Terkadang mengosongkan pikiran adalah terapi, tulisnya dalam deskripsi. Alih-alih kurung diri dan letih hadapi pandemi, Chellia ajarkan pengunjung untuk dapat temukan jalan kabur sederhana dan tenang.

Pandemi yang sama, manusia beda-beda, meski satu darah. Sementara Chellia menunjukkan caranya lolos dari perangkap kejenuhan pandemi, adiknya, M. Sulton Seth Zulkarnaen (13) menayangkan sebuah rumah diterpa ragam musim. “Vidio saya menggambarkan sebuah rumah terpencil yang memberikan kenyamanan dan perdamaian.” begitu tulisnya dalam deskripsi.

Bila Chellia ingin kabur ke tempat tenang, Daffa tidak ikut-ikutan. Baginya, tempat yang tenang itu, saat pandemi, bernama rumah.

©Alika/Bal

Rorompok karya M. Sulton Seth Zulkarnaen (13)

Kejujuran dan cara anak dalam memandang lingkungan sekitar disinggung oleh Agung. Selain bentuk dan konsep karya, takarir yang dituliskan untuk menjelaskan karya menjadi pertimbangan penting dalam proses seleksi.

Ni Nyoman Aura Komala Dewi (7), misalnya. Saya suka bunga, bunga itu indah ketika dia mekar, begitu tulisnya dalam deskripsi karya. Agung berujar, “Sesederhana menulisnya seperti itu, menurut saya itu ekspresi yang jujur.”

Kegemaran Ni Nyoman Aura menggambarkan bunga terlihat dari ketiga karyanya yang diberi tajuk sederhana. Bunga, Lagi Berbunga, dan Tangkai Bunga, demikian tulisnya. Tanpa majas, jelaskan secara terang apa yang dilukis..

Perluasan kesadaran sebagai tema ARTJOG MMXXII dimaknai secara utuh oleh para seniman cilik. Kesadaran mereka akan lingkungan sekitar dituangkan dengan berani dan jujur. Warna-warna mencolok, objek yang lekat dengan keseharian, dan tafsir yang apa adanya. Mereka jujur, menirukan lingkungan sekitar. Sebaliknya, lingkungan juga pengaruhi mereka.

Lingkungan alam, seperti kebun karet, lahirkan inspirasi untuk bocah-bocah Sekolah Seni Tubaba. Sebuah dorongan berkesenian, sebuah anjuran jaga alam sekitar.

Lingkungan sosial, seperti keluarga, juga tetaskan seniman-seniman bocah. Keikutsertaan Daunbumi, putra pertama Angki Purbandono, misalnya. Atau Danish, putri Soni Irawan, yang sering ikut ayahnya ke studio seni. Juga Chellia dan Sulton, seniman kakak beradik.

Namun, ada pula keluarga tidak seragam. Ada pula yang bikin anak kurang ruang berkreasi. “Jangan dipegang, Dik!” tegur seorang ibu pada anaknya. Musababnya, si anak yang berkisar 5–6 tahun coba sentuh mainkan instalasi abjad magnetik punya Astatanu. Walhasil, si anak urung bermain di karya yang sebenarnya interaktif.

Memang, selain dua puluh rangkaian abjad magnetiknya, Astatanu sediakan papan kosong di sampingnya. Anak kecil tadi, sebagaimana dua orang dewasa sebelumnya, menyambut ajakan Astatanu yang memacak tulisan “try me!” (baca: cobalah!) di atas papan. Di bawah papan, ada kotak berisi abjad-abjad yang urung dirangkai.

Pengunjung ditantang untuk berani menyusun bentuk seperti Astatanu. Papan dan abjad-abjad ini jadi bukti bahwa karya Astatanu memang punya ruang untuk direcoki. Karya Astanu, tidak seperti anjuran ibu sang anak tadi, memang dibuat untuk jadi mainan.

Astatanu dan teman-temannya hanyalah sebagian dari empat belas seniman yang tergabung dalam ARTJOG MMXXII. Suriabumi Santipurna (10); Ganesha Javas Ararya (12); Morris Abdul Rauf Guevara (13); I Wayan Dendy Permana Putra (16); Bintang Tanatimur (17); dan Dicko Ayudya (18), pantas pula dapat tempat.

Seperti para seniman bocah yang dikisahkan di sini, mereka yang belum dituliskan ini juga punya banyak cara untuk tuangkan kesadarannya lewat seni. Ada yang setel gambar tayangan pahlawan super, ada yang pajang lukisan ekspresif monster serial Ultraman. Kesadaran itu adalah suara dari anak-anak yang tidak perlu diwakili.

Alex dan Angki memang memacak perosotan pada sudut yang kelewat curam. Cukup curam untuk bikin Kinawa dan pengunjung lainnya kesakitan bahkan nyungsep. Keduanya memang kurang cakap bicara tentang perosotan, tentang anak-anak. Untuk itu, biarlah anak-anak bicara dengan bahasanya sendiri. Seperti Astatanu dan tiga belas seniman bocah lainnya di ARTJOG MMXXII.

Penulis: Ilham Maulana dan Tuffahati Athallah

Penyunting: Ardhias Nauvaly

Fotografer: Alika Bettyno