©Hadrian/Bal

Pemerintah menciptakan sendiri bencananya. Pekalongan tenggelam bukan angan ilusi. Keberadaan magis Pekalongan sebagai kota Batik. Adalah cermin kerakusan Pemerintah yang hanyut dalam janji menyejahterakan warga lewat proyek-proyek bebas banjir dan lingkungan.

Banjir rob telah berdampak terhadap penggunaan lahan dan infrastruktur wilayah pesisir. Kawasan yang terdampak genangan banjir rob mengalami kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur yang tak terelakkan, salah satunya di Pekalongan. Bencana ini memupuskan Pekalongan dari angan menjadi kawasan minapolitan karena banjir rob terus menghantui tiap tahunnya. Sebelum 2009, angan-angan minapolitan membawa penghidupan bagi komunitas yang ada di sepanjang pesisir Pekalongan. Keberadaan minapolitan dari hasil tambak perikanan berhasil menggapai pasar hingga Asia Tenggara. Kawasan pesisir Pekalongan tak hanya diisi oleh petambak, ada petani perkebunan melati untuk industri teh yang berpengaruh pula pada penghidupan warga di pesisir Pekalongan (Saputra dkk. 2025).

Pesisir Pekalongan mengalami bencana sejak pemerintah membangun dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai penghubung bagi nelayan lokal agar bisa menjangkau daratan lebih mudah. Pembangunan ini merugikan petambak, petani, dan menenggelamkan rumah mereka pascatahun 2009. Pembangunan TPI telah membawa perubahan arus laut dan menyebabkan sedimentasi di muara. Tanah-tanah yang terbawa arus itu mengeras hingga mematikan produktivitas perkebunan melati dan merusak tambak. Rendaman ini meluas ke rumah-rumah warga (Saputra dkk. 2025).

Para warga, kemudian, ada yang memilih menetap dan ada pula yang meninggalkan kampung dengan mengikuti program dari pemerintah. Adaptasi warga yang masih menetap adalah melakukan peninggian rumah serta membangun tanggul buatan swadaya untuk tambak dan lahan pertanian sisa. Tak semua warga sanggup meninggalkan kampung halaman karena kampung adalah ruang penghidupan bagi warga.

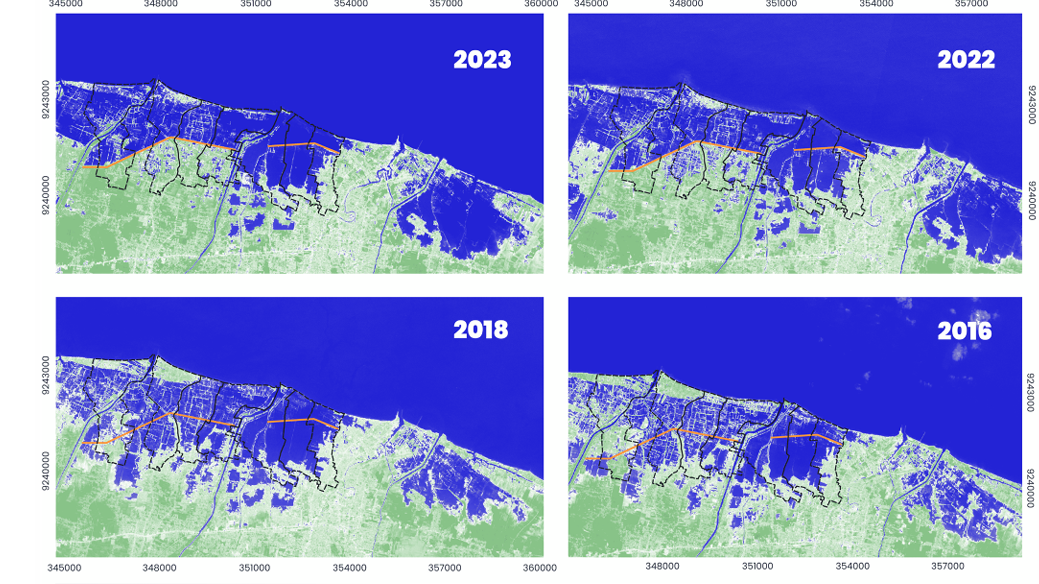

Banjir rob datang bukan tanpa sebab, ia adalah dampak dari penurunan tanah. Berdasarkan data, penurunan tanah (land subsidence) di pesisir pekalongan diperkirakan 20,5 cm pertahunnya (Mous dkk. 2024). Tenggelamnya kawasan pesisir Pekalongan baik wilayah administrasi kota maupun kabupaten terlihat dari citra satelit 2016-2023 yang memperlihatkan hilangnya tutupan hijau sebagai penanda wilayah daratan.

Sumber : Saputra dkk. (2025)

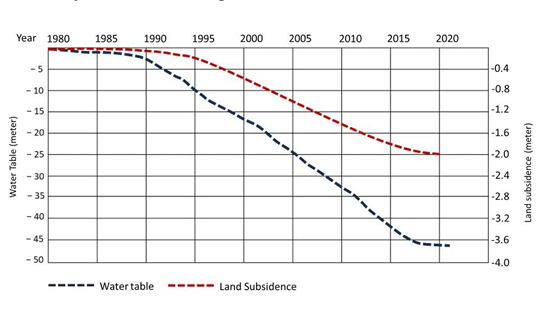

Penurunan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta dan kota pantura lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh struktur geologi tanah aluvial yang rentan akibat perubahan iklim. Dampak perubahan iklim ini bukanlah faktor tunggal, pengambilan air tanah yang eksploitatif turut mengakibatkan penurunan tanah (Saputra dkk. 2025). Eksploitasi air berkaitan erat dengan laju aktivitas urbanisasi dan pesatnya perkembangan industri di perkotaan (Saputra dkk. 2025).

Kebijakan Pemerintah Daerah Pekalongan juga turut andil dalam penurunan tanah. Pemerintah memilih untuk menggenjot industri batik sembari merespon banjir rob secara serampangan. Akibatnya, alih-alih menemukan solusi, justru sebuah kebencanaan yang semakin parah.

Selain banjir rob, penurunan tanah juga menyebabkan rusaknya persediaan air tanah di kawasan pesisir Pekalongan. Tanah yang mengalami penurunan membuat air laut meresap ke daratan bercampur dengan air tanah. Akibatnya air tanah tak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tak hanya menyebabkan menipisnya air tanah, warga juga tak bisa mengonsumsi air permukaan yang tersedia di sungai. Pencemaran berat oleh limbah industri batik berakibat pada berubahnya air menjadi hitam dan berbau. Oleh karenanya, air sungai sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh warga. Lantas, bagaimana industri batik menyebabkan penurunan tanah di Pekalongan? Dan bagaimana kebijakan pemerintah menyebabkan kebencanaan tersebut semakin parah?

Air Bersih dan Tanah yang Dilenyapkan oleh Industri

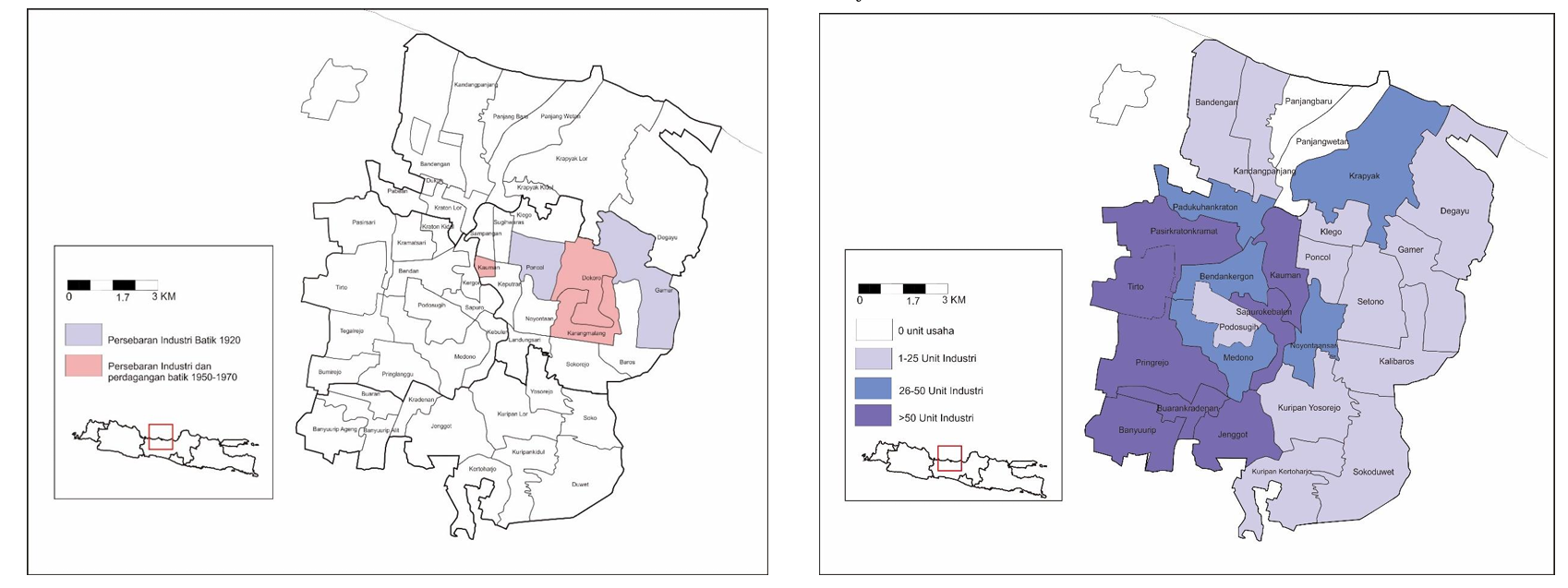

Sumber : digilib.itb.ac.id. Perbedaan peta sebaran industri batik Pekalongan 1920-1970 ( kiri) dan 2014 (kanan)

Industri seperti batik, perhotelan, pertanian, perikanan dan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)/Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah dalang utama penggunaan air tanah secara masif di Kota Pekalongan. Dari beberapa industri yang disebut, Industri batik-lah yang sejauh ini paling banyak menyedot air tanah termasuk dalam kategori industri dominan, baik skala pabrikan printing atau skala tenun rumahan (Handayani dkk. 2025). Pemerintah Kota memang berambisi untuk menjadikan Pekalongan sebagai pusat batik agar mendapatkan gelar “warisan tak benda” dari UNESCO. Hal itu tertuang dalam Rencana Tata /Ruang Wilayah 2009-2029 sebagai langkah industrialisasi batik dengan model Industri Kecil Menengah (IKM). Aturan formal tata ruang ini memperluas laju industri batik yang sebelumnya hanya berada di daerah Kauman dan Pesindon, kini mulai berkembang di beberapa wilayah termasuk Medono, Podosugih, Tirto, Pringrejo, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Noyontaansari, Setono, Kali Boros, Jenggot, Banyurip, Buaran Kradenan, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Sokoduwet, Bandengan, Kandangpanjang, Panjang Wetan, Degayu, Krapyak, dan Padukuhan Kraton (Handayani dkk. 2025).

Tren perkembangan kawasan industri batik bukan hal yang baru, sejak tahun 1970-an hingga tahun 2020, industri batik sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Saat ini, industri batik berjumlah 1.824 dengan kategori IKM yang sangat bergantung pada air tanah. Dalam sehari, unit usaha skala kecil mengambil air tanah sebesar 550,72 L/unit, sedangkan untuk unit usaha skala menengah/besar mengambil sebesar 1309–5549 L/unit (Handayani dkk. 2025). Pengambilan air tanah secara berlebihan yang dilakukan oleh semua industri di Pekalongan, khususnya produsen batik, menyebabkan penurunan tanah sekitar 2 cm setiap tahun (Handayani dkk. 2025).

Sumber: Handayani dkk. (2025)

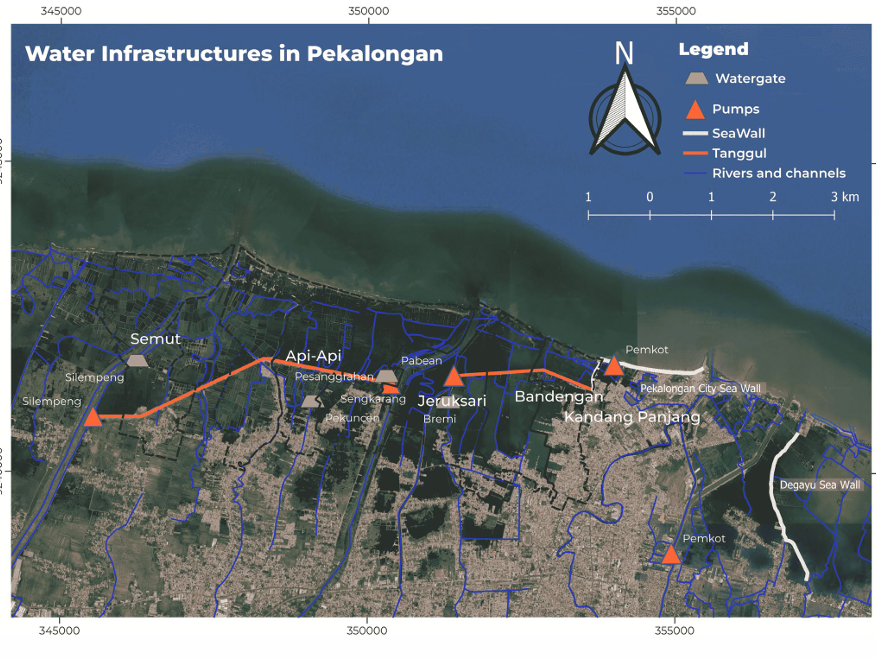

Solusi Pembangunan Kebencanaan Semu Pemerintah

Alih-alih membuat kebijakan yang solutif, Pemerintah Daerah Pekalongan merespon bencana banjir rob dengan pembangunan tanggul raksasa, pemecah ombak, tumpukan karung pasir, dan (IPAL) Instalasi Pembuangan Air Limbah (Saputra dkk. 2025). Di awal pembangunan, untuk mengatasi rob sebelum adanya tanggul raksasa, Pemerintah Daerah Pekalongan membangun pemecah ombak (wave breaker) untuk menangkis narasi yang berkembang pada komunitas pesisir yang merasakan dampak abrasi parah pasca-pembangunan TPI. Namun, pembangunan ini tetap saja tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah daerah akhirnya kembali menggunakan solusi kuno dengan memasang karung-karung berisi pasir di sepanjang daerah yang rawan bencana rob. Tujuannya untuk bisa membentuk daratan baru dan mencegah air masuk ke pemukiman warga. Akan tetapi, cara ini menimbulkan pendangkalan muara sehingga menyulitkan mobilitas nelayan lokal untuk bersandar kapal ataupun melaut (Saputra dkk. 2025).

Sumber: Saputra dkk. (2025)

Setelah gagal membendung banjir rob di pesisir utara yang semakin meluas, Pemerintah Kota Pekalongan membangun tanggul dari Silempeng ke Bandengan dan tembok laut dari kandang panjang ke Panjang Wetan. Harapan mula pembangunan ini adalah agar tidak terjadi penurunan tanah yang makin luas, kenyataannya malah menyebabkan erosi tanah di wilayah pesisir semakin parah karena arus balik ombak saat air memantul.

Segala proyek di atas dilakukan secara topdown tanpa pelibatan warga. Hal ini mencerminkan bentuk dari rezim econocracy yang mereduksi keputusan publik sebatas hanya kalkulasi biaya-manfaat (Esmark 2020). Rezim econocracy adalah bentuk dari teknokrasi baru dengan rasionalitas ilmu pengetahuan yang tidak sebatas penyelesaian menggunakan solusi teknologi, tetapi mendasarkan juga pada kepentingan ekonomi (Hilhorst 2003; Mosurska dkk. 2023). Proyek pembendung banjir rob semata hanya untuk melanggengkan Kota Pekalongan sebagai industri batik. Secara halus, Pemerintah Kota Pekalongan memaksa warga untuk bersukarela menerima program menjadi pekerja di industri batik bagi mereka yang ruang hidupnya tenggelam (Saputra dkk. 2025).

Pembangunan ini bukanlah sebuah solusi, namun bencana baru yang memperburuk penurunan tanah 10–20 cm per tahun yang berakibat pada merosotnya efektivitas tanggul seiring waktu (Andari dkk. 2023). Pembangunan tanggul dan tembok laut juga menyebabkan kerusakan infrastruktur lebih parah karena perubahan arus balik laut yang semakin kuat. Itu artinya pemerintah tak belajar dari proyek infrastruktur sebelumnya yang gagal total.

Kondisi ini menunjukkan gejala maladaptasi. Suatu gejala penyelesaian masalah yang tidak menyelesaikan persoalan akar, yaitu eksploitasi air tanah yang ugal-ugalan, penyelesaian pembangunan jangka pendek, dan tidak ada keterlibatan bagi komunitas pesisir dalam pembangunannya (Batubara dkk. 2023). Ditambah makin tak terbendungnya urbanisme kewirausahaan di perkotaan oleh keberadaan neoliberalisme (Ley 2023). Pemerintah kota Pekalongan hanya peduli dengan branding sebagai kota batik UNESCO dengan menyibukkan diri menggalang pendanaan hijau iklim.

Kegagalan ini bersifat epistemologis karena bertumpu pada rezim pengetahuan yang menempatkan sains teknokratis sebagai satu-satunya kebenaran (Bayrak dkk. 2022; Turner-Walker 2023). Temporalitas bencana memperkuat ilusi solusi. Pekalongan menghadapi bencana cepat dan lambat sekaligus: rob, abrasi, penurunan tanah, dan kenaikan muka laut (Baruah 2023; Saputra 2020). Proyek iklim yang hanya dipahami oleh para teknokrat di rezim econocracy tetap saja tak berhasil membendung bencana rob dan penurunan tanah. Pada akhirnya, penanganan banjir rob hanya dijalankan setengah-setengah, salah satunya peralihan investasi dari dana pembangunan tanggul penangkal rob sebesar Rp20 miliar ke pembangunan exit-tol.

Kesimpulan

Mega-infrastruktur yang dibangun sebagai solusi justru berfungsi sebagai simbol semu menenangkan secara visual namun gagal menjawab akar kerentanan. Tembok beton yang menjulang menjadi monumen dari sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan akumulasi dan kontrol ketimbang perlindungan dan keadilan ekologis. Sapu banjir rob adalah bencana bagi manusia yang hadir bukan tanpa sebab. Masalah perut dan uang menjadi ceruk perebutan ruang atas kendali air dan tanah yang tidak terkendali dengan baik.

Penulis: Ayu Faryla Wira Susanto dan Dhony Alfian

Penyunting: Achmad Zainuddin

Fotografer: Hadrian Galang

Daftar Pustaka

Andari, Lessy , Denny N Sugianto, Anindya Wirasatriya, dan Satria Ginanjar. 2023. “Identification of Sea Level Rise and Land Subsidence Based on Sentinel 1 Data in the Coastal City of Pekalongan, Central Java, Indonesia.” Jurnal Kelautan Tropis 26 (2): 329–39. https://doi.org/10.14710/jkt.v26i2.18324.

Baruah. 2023. “Slow Disaster: Political Ecology of Hazards and Everyday Life in the Brahmaputra Valley, Assam. MitulBaruah. Routledge, London dan New York, 2023, Pp. Xx + 150. ISBN 978‐0‐367‐50977‐4 (Hbk).” Singapore Journal of Tropical Geography 44 (3): 559–60. https://doi.org/10.1111/sjtg.12508.

Batubara, Bosman, Michelle Kooy, dan Margreet Zwarteveen. 2023. “Politicising Land Subsidence in Jakarta: How Land Subsidence Is the Outcome of Uneven Sociospatial and Socionatural Processes of Capitalist Urbanization.” Geoforum 139 (February): 103689. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103689.

Bayrak, Mucahid M, Danny Marks, dan Leon T. Hauser. 2022. “Disentangling the Concepts of Global Climate Change, Adaptation, and Human Mobility: A Political-Ecological Exploration in Vietnam’s Mekong Delta.” Climate and Development, January, 1–10. https://doi.org/10.1080/17565529.2022.2028596.

Bernardi, Robby. 2021. “Menengok Rumah Warga Di Pekalongan Yang Tampak Semakin Pendek.” Detiknews. detikcom. 8 Augustus, 2021. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5674496/menengok-rumah-warga-di-pekalongan-yang-tampak-semakin-pendek.

cnnindonesia. 2021. “BRIN: Penurunan Tanah Jakarta Tak Sebesar Pekalongan.” Teknologi. cnnindonesia.com. 6 Oktober, 2021. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211007061320-199-704427/brin-penurunan-tanah-jakarta-tak-sebesar-pekalongan.

digilib.itb. n.d. “Perkembangan Industri Batik Kota Pekalongan.” https://digilib.itb.ac.id/assets/files/2023/MjAxOCBEUyBQUCBOSU1BUyBNQU5JTkdHQVJfQkFCIDQucGRm.pdf.

Esmark, Anders . 2020. The New Technocracy. Bristol: Bristol University Press.

Gaillard, Jean-Christophe. 2022. The Invention of Disaster. New York: Routledge.

greennetwork.id. 2022. “Kota Pekalongan Yang Kian Tenggelam.” 14 November, 2022. https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/kota-pekalongan-yang-kian-tenggelam/.

Handayani, Alfita P, Heri Andreas, dan Dhota Pradipta. 2025. “Preserving Tradition, Protecting the Environment: The Potential of Water Cadastre Systems to Mitigate the Effects of Batik Production on Groundwater and Subsidence in Pekalongan.” Environmental and Earth Science Proceedings 33 (8): 8–8. https://doi.org/10.3390/eesp2025033008.

Hilhorst, Dorothea. 2003. “Responding to Disasters: Diversity of Bureaucrats, Technocrats and Local People.” International Journal of Mass Emergencies & Disasters 21 (1): 37–55. https://doi.org/10.1177/028072700302100102.

Indonesia, CNN. 2025. “ Warna-Warni Batik Di Sungai Pekalongan.” Youtu.be. 2025. https://youtu.be/VRpiViJcTRk?si=8x8LFMI_LL3vBpXD.

Indonesia, DW. 2025. “Pekalongan Di Pantura Terancam Tenggelam 15 Tahun Lagi.” Youtu.be. 2025. https://youtu.be/AGV-Muj03rU?si=U_p-2cHu0-yseU89.

Ley, Lukas. 2023. “Building on Borrowed Time. Rising Seas and Failing Infrastructure in Semarang. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2021. 238 Pp. ISBN 978-1-5179-0887-4. Price: $ 108.00.” Anthropos 118 (1): 254–55. https://doi.org/10.5771/0257-9774-2023-1-254.

Liau, Hindra. 2018. “Pekalongan Ramah Investasi, Tetapi Kurang Perhatikan Keberlanjutan.” Kemitraan.or.id. 2018. https://www.igi.kemitraan.or.id/opini/pekalongan-ramah-investasi-tetapi-kurang-perhatikan-keberlanjutan.

Mosurska, A, A Clark-Ginsberg, S Sallu, dan JD Ford. 2022. “Disasters and Indigenous Peoples: A Critical Discourse Analysis of the Expert News Media.” Environment and Planning E: Nature and Space 6 (1): 251484862210963. https://doi.org/10.1177/25148486221096371.

Mous, Thaem, Bastien Veen, Reinier Oost, Rizka Akmalia, Rien Dam, Wiwandari Handayani, Gualbert Oude Essink, dan Philip Minderhoud. 2024. “Explaining Land Subsidence Variation along the North Coast of Java for Semarang and Pekalongan, Indonesia,” April. https://doi.org/10.31223/x5rh72.

pekalongankota.go.id. 2023. “Program Tuku Lemah Oleh Omah, Bantu 20 WTP Relokasi Di Kota Pekalongan Punya Rumah Baru.” Pekalongankota.go.id. 2023. https://pekalongankota.go.id/berita/program-tuku-lemah-oleh-omah-bantu-20-wtp-relokasi-di-kota-pekalongan-punya-rumah-baru.html.

———. 2025. “Kerja Sama Dengan Belanda, Empat Kelurahan Jadi Pilot Project Program Green Batik.” Pekalongankota.go.id. 2025. https://pekalongankota.go.id/berita/kerja-sama-dengan-belanda-empat-kelurahan-jadi-pilot-project-program-green-batik.html.

Saputra, E. 2020. “Land Subsidence as a Sleeping Disaster : Case Studies from Indonesia.” Utrecht University Repository (Utrecht University), January.

Saputra, Erlis , Hilary Reinhart, Azis Musthofa, Abdur Rofi, Azidatul K Nu’mah, and Adji Saiddinullah. 2025. “The Political Ecology of Disasters: The Impact of Knowledge/Power on the Responses to Urban Coastal Disasters in Pekalongan, Indonesia.” Geo Geography and Environment 12 (1). https://doi.org/10.1002/geo2.70006.

Turner-Walker, Skye. 2023. “Local Resource Governance: Strategies for Adapting to Change.” Environment & Policy, January, 415–35. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15904-6_22.