©Bintang/Bal

Jumat (11-3) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyelenggarakan diskusi bertajuk “Karpet Merah Pembangunan, Jalan Terjal Partisipasi dan Pengakuan HAM (Studi di Wilayah Terdampak PLTU Cilacap)” sebagai tindak lanjut hasil riset penilaian dampak sosial yang dilakukan LBH beberapa waktu lalu. Diskusi ini dihadiri oleh Miftahul Huda dan Mohammad Reza Wahyu dari LBH Yogyakarta sebagai pemapar hasil riset. Untuk menanggapi hasil riset, hadir Ahmad Ashov Birry, perwakilan Bersihkan Indonesia; Novi Kurniati dan Fandi Ramadan, warga Winong, Cilacap; serta Andreas Budi Widyanta, dosen Departemen Sosiologi UGM.

Huda membuka diskusi dengan menjelaskan fenomena pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Winong, Cilacap yang dilatarbelakangi oleh kelimpahan batu bara dan derasnya kucuran dana investasi. Situasi ini kemudian mendorong Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur tersebut sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional untuk memenuhi kebutuhan listrik negara. Namun, pembangunan PLTU tersebut ternyata dilaksanakan tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan atas pengoperasian. “Padahal, partisipasi adalah hak warga negara dari pembangunan yang harus dipenuhi oleh negara,” tutur Huda.

Selain nihil partisipasi, Reza mengungkapkan terdapat pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang juga terjadi, misalnya aktivitas penghilangan air dari tanah dan penyebaran limbah debu terbang. Aktivitas penghilangan air tanah membuat masyarakat mengalami kekeringan air sumur, sedangkan limbah debu terbang yang menyebabkan kesuburan tanah warga terganggu.

Padahal, menurutnya lingkungan hidup adalah bagian terpenting bagi manusia dan termasuk hak warga negara sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009. Dengan demikian, ia mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan menata lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. “Meskipun demikian, tidak ada satupun hak yang diperhatikan ataupun dipenuhi oleh negara,” ungkap Reza.

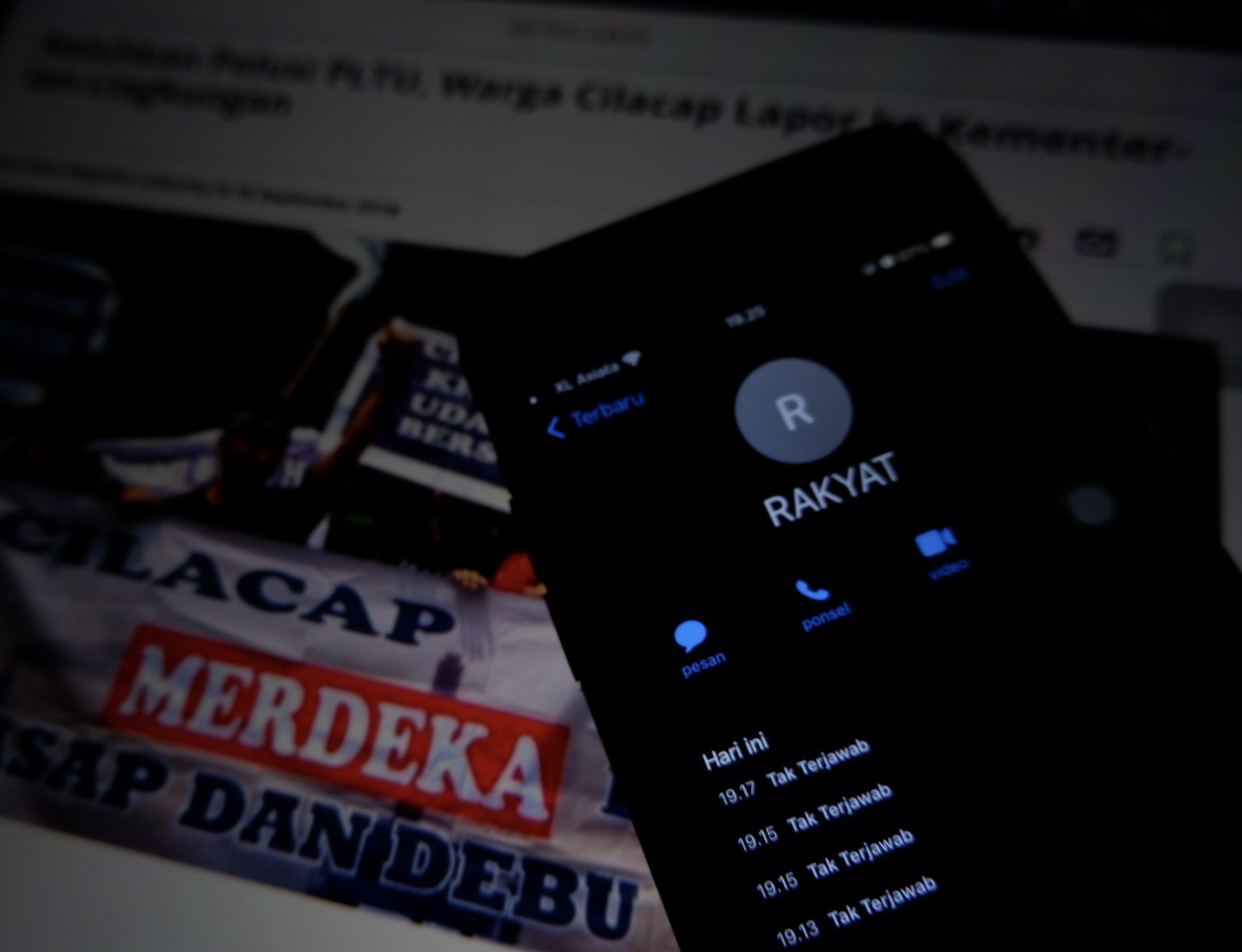

Berhadapan dengan berbagai masalah tersebut, warga Winong telah melakukan berbagai upaya untuk menembus akses komunikasi ke pihak PLTU, seperti audiensi dan aksi. Meskipun begitu, Novi menceritakan bahwa berbagai audiensi sudah dilakukan, tetapi tidak ditanggapi secara serius. “Itu kan bukan tugas saya, itu masuknya ke pusat,” ujar Novi menirukan salah satu pejabat pemerintah daerah ketika beraudiensi bersama warga.

Menambahkan Novi, Fandi mengungkapkan bahwa situasi ini juga diperparah dengan penutupan akses komunikasi antara pihak PLTU dengan masyarakat. Menurutnya, Pemerintah Cilacap berusaha menutupi dampak-dampak yang terjadi akibat pembangunan PLTU. Di sisi lain, pihak PLTU mengatakan bahwa bisa saja gejala sosial yang tampak berasal dari faktor lingkungan yang lain dan bukan karena hadirnya PLTU di wilayah itu. “Dulu pemerintah pernah menjanjikan kawasan industri akan memajukan perkembangan ekonomi masyarakat,” ujarnya. Ungkapan inilah yang membuat masyarakat pada awalnya tidak terlalu merisaukan keberadaan PLTU.

Menanggapi hal tersebut, Ashov berpendapat bahwa penutupan informasi oleh pemerintah bisa dikatakan telah membiarkan Indonesia rusak. Ia menilai kondisi ini telah menggambarkan paradigma pembangunan baru yang semula diyakini sebagai sarana penunjang kepentingan umum justru menciderai banyak pihak. Ashov menyatakan hal ini diperparah dengan pengakuan pemerintah tentang penutupan akses informasi diakibatkan oleh tidak cairnya dana APBN dan APBD padahal uang bukanlah aset negara satu-satunya. “Pandangan tersebut memperjelas fakta bahwa pemerintah masih keliru dalam mendefinisikan makna pembangunan,” tambahnya.

Sebagai penanggap terakhir riset, Andreas memberikan pandangan terhadap situasi pembangunan ini dengan menekankan pada aspek politik dan konstitusi hukum. “Legal decision atau formasi dari basis perundang-undangannya akan menentukan diskursus politik, dan dari diskursus politik itu menentukan pilihan-pilihan kebijakan,” ucapnya. Pendapat ini senada dengan poin yang disampaikan Ashov, bahwa paradigma pembangunan serta sejumlah kebijakannya tidak hanya memberikan dampak sosial, tetapi juga mengorbankan aspek kemanusiaan dan kebudayaan. Namun, hal yang sangat menjadi sorotan tajam ialah kerugian ekologis.

Dalam melihat masalah ini, Andreas mengimbau untuk memperhatikan formasi hukum dan politik yang bekerja. Hal lain yang tidak boleh luput dari perhatian ialah formasi politik, yang kemudian akan mengambil bagian di dalam perumusan perundangan ketatanegaraan yang rentan direcoki oleh kepentingan politik. “Saya kira, korporasi masuk di dalam manuver-manuver politik kepartaian,” pungkas Andreas.

Penulis: Edo Saut Hutapea, Salsabila Faiha’, dan Tiara Nabila

Penyunting: Fauzi Ramadhan

Fotografer: Aditya Muhammad Bintang